「ルイケン ― 類型考察研究所」を運営しているまさなーです。

執筆・運営:まさなー|日本心理学会認定心理士

大学にて心理学を専攻し、現在は児童の発達支援の現場で対人援助に従事する心理的専門職。理論と実地での知見に基づき、独自の分析モデル「Type256モデル」などを提唱しています。 ➡ 詳しい経歴・独自理論の詳細

当サイトでは、MBTI・ソシオニクス・エニアグラムなどの類型理論をもとに、既存の理論を踏まえつつ、私自身の観察と分析から導かれる独自の視点も交え、タイプ理解をより深く探求していきます。

当サイトでは、MBTI・ソシオニクス・エニアグラムなどの類型理論をもとに、既存の理論を踏まえつつ、私自身の観察と分析から導かれる独自の視点も交え、タイプ理解をより深く探求していきます。

さて、今回はMBTIとソシオニクスにおける「内向的感覚(Si)」の決定的な違いについて考察していきます。

同じ「Si」という表記でありながら、両理論では全く異なる志向性を指しているため、ネット上の情報では混同が頻繁に見られます。

本記事では、MBTIのSi(ⓂSi)とソシオニクスのSi(ⓈSi)を明確に区別し、具体例やキャラクター考察を通じて、それぞれの本質と実際のタイプ差を解き明かしていきます。

【Si記事】この記事のまとめ:

▼ 根本的な違い

- MBTIのSi:過去の経験を内に蓄積し、それを現在の判断基準とする機能

- ソシオニクスのSi:自分の内側で感じる居心地の良さ・快適性を志向する機能

- 「内向」の意味が異なる―蓄積の方向性 vs 感覚の所在

▼ 同じタイプでも振る舞いが変わる

- ISFJ SEI:過去の経験×居心地の良さ→調和的な保護者タイプ

- ISFJ ESI:過去の経験×意志の発揮→意志的な守護者タイプ

▼ SJ型の保守性の本質

- 保守的な傾向はMBTIのSiに由来するが、何を重要な過去として蓄積するかはソシオニクスの機能構成で変わる

- 両理論を統合することで、より立体的なタイプ分析が可能に

- MBTIとソシオニクスにおける内向的感覚(Si)の混同問題

- ネット上の内向的感覚(Si)の解説に見られる定義の曖昧さ

- MBTI Si(ⓂSi)とは何か

- ソシオニクスSi(ⓈSi)とは何か

- ESFJの二つのタイプから見るソシオニクスSi(ⓈSi)とソシオニクスNi(ⓈNi)の違い

- 同じESEでもMBTI Si(ⓂSi)とMBTI Ni(ⓂNi)で根本原理が変わる

- ソシオニクスSe(ⓈSe)との対比で見るソシオニクスSi(ⓈSi)

- ソシオニクスSi(ⓂSi)×ソシオニクスSe(ⓈSi)の組み合わせ:ISFJ SEI型の考察

- ソシオニクスSi(ⓂSi)×ソシオニクスSe(ⓈSe)の組み合わせ:ISFJ ESI型の考察

- SJ型が保守的と言われる本質とソシオニクスによる多様性

- MBTI SiとソシオニクスSiの違い:まとめ

- 補足:Neo16とType256―MBTIをさらに深く理解する

MBTIとソシオニクスにおける内向的感覚(Si)の混同問題

MBTIとソシオニクスはともにユング心理学を元にした枠組みを用いて性格を分類する理論体系ですが、同じ名称で呼ばれる機能であっても、その定義や志向性には大きな差異が存在します。

特に内向的感覚(Si)については、両理論で「内向」という言葉が指す対象が根本的に異なるため、正確な理解が欠かせません。

本稿では明確な区別のため、MBTIにおける内向的感覚をⓂSi、ソシオニクスにおける内向的感覚をⓈSiと表記し、それぞれの本質を掘り下げていきます。

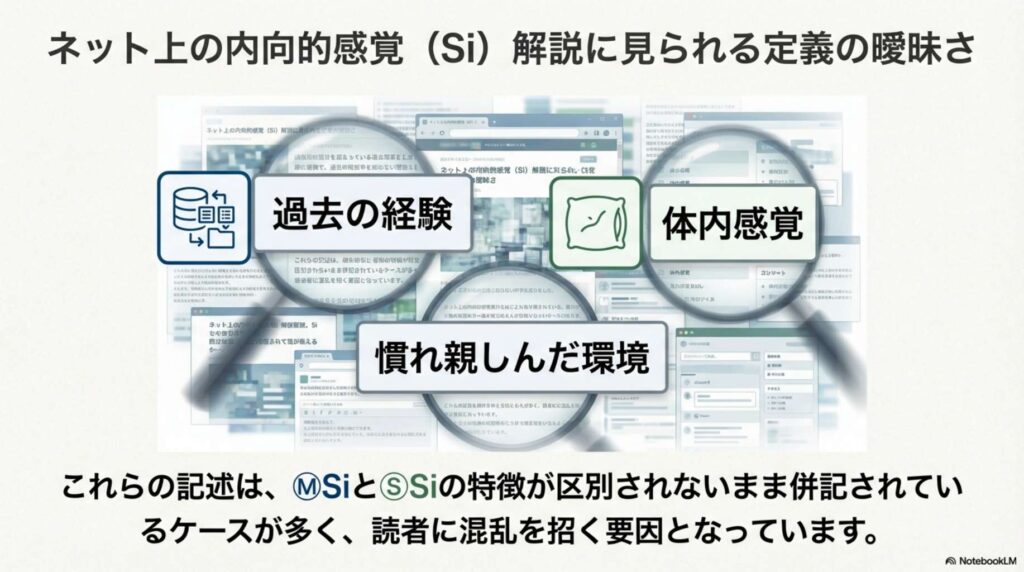

ネット上の内向的感覚(Si)の解説に見られる定義の曖昧さ

ネット上のSi解説は、MBTIのSiとソシオニクスのSiの特徴が混在しており、それが読者の混乱を招く要因となっています。

インターネット上で「Siとは何か」を調べると、「過去の経験や記憶を重視する機能」「体内感覚に敏感」「慣れ親しんだ環境を好む」といった説明が混在しています。

これらの記述は、ⓂSiとⓈSiの特徴が区別されないまま併記されているケースが多く、読者に混乱を招く要因となっています。

これはMBTIとソシオニクスを混同して記述している場合もあれば、二つを統合させたネオユング理論からの記述の結果合わさって書かれている、というパターンがあるように思われます。

ここでは、きちんと二つを区別し解説をし、違いを明確化させていこうと思います。

実態としては、過去の経験を蓄積する志向性はⓂSiに、居心地の良さや快適性への敏感さはⓈSiに由来するものであり、両者を峻別しなければ正確なタイプ理解には至りません。

MBTI Si(ⓂSi)とは何か

まずはⓂSiについて解説をしていきます。

過去の経験を内に蓄積する機能としてのMBTI Si(ⓂSi)

MBTIにおける内向的感覚、すなわちⓂSiは、自分が過去に経験してきた感覚や出来事、価値観を内面に蓄積し、それを現在の判断や行動の基準とする心理機能です。

ⓂSiは個人の記憶や経験のデータベースのような役割を果たし、「以前こうだった」「過去にこのように感じた」という蓄積された感覚を参照することで、現在の状況を理解し対処します。

ここで重要なのは、「内向」という言葉が「自分の内に経験を蓄積する」という意味で用いられている点です。

つまりⓂSiは、外部からの感覚情報を自己の内部にストックし、慣れ親しんだ感覚や価値観を形成していくプロセスそのものを指します。

MBTIのSiは、過去の経験や感覚を内面に蓄積し、それを現在の判断基準とする心理機能であり、「内向」が「経験を蓄積する」という意味合いを持ちます。

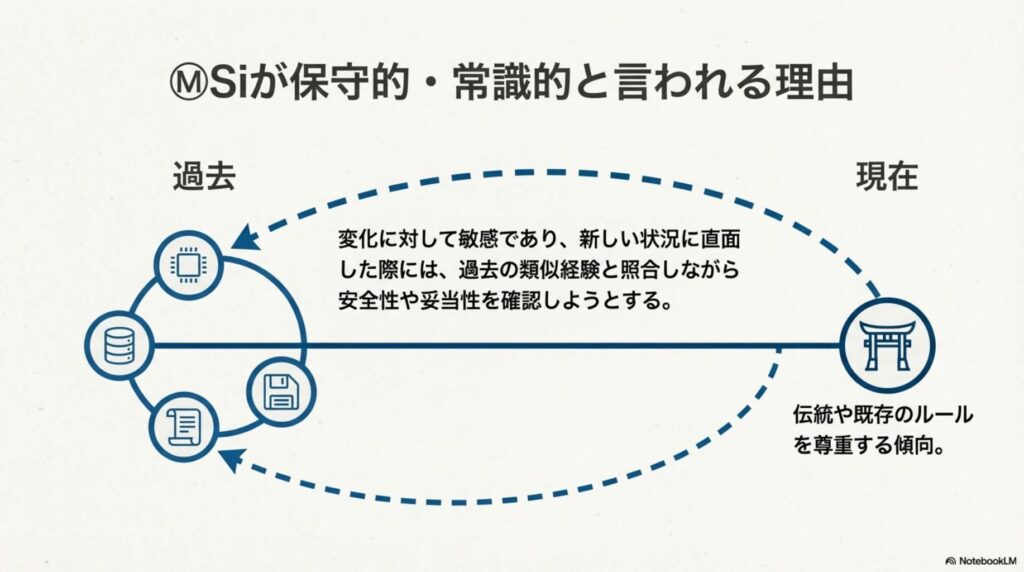

MBTI Si(ⓂSi)が保守的・常識的と言われる理由

ⓂSiを主機能または補助機能として持つタイプ(ISFJやISTJ、ESFJやESTJなど)が保守的、常識的と評されるのは、この機能が過去の経験や慣習を重視する性質に起因します。

ⓂSiは変化に対して敏感であり、新しい状況に直面した際には、過去の類似経験と照合しながら安全性や妥当性を確認しようとします。

自分が慣れ親しんできた物事や価値観への愛着が強く、それらを守ろうとする姿勢が表れるため、結果として伝統や既存のルールを尊重する傾向が強まります。

このⓂSiの働きこそが、SJ型全般に共通する保守性や安定志向の源泉となっています。

内向的感覚(Si)は、変化に対して敏感であり、新しい状況に直面した際は、過去の経験と照合することで安全性や妥当性を確認しようとするため、保守的・常識的と評価される傾向があります。

ソシオニクスSi(ⓈSi)とは何か

次にⓈSiについて解説をしていきます。

居心地の良さと内的感覚を志向するソシオニクスSi(ⓈSi)

ソシオニクスにおける内向的感覚、すなわちⓈSiは、自分の内側で感じる感覚そのものに焦点を当てた機能です。

ⓈSiは快適さや居心地の良さ、リラックスできる雰囲気といった、身体的・情緒的な内的感覚に対する敏感さと志向性を表します。

ⓈSiを重視するタイプは、自分がどう感じるかという内的な快不快の感覚を大切にし、環境や状況を「心地よいか、そうでないか」という基準で評価します。

さらに重要なのは、ⓈSiが他者のための居心地の良い環境や雰囲気を作り出すことにも向かうという点です。

ソシオニクスにおける「内向」は、外部の記憶や経験の蓄積ではなく、まさに「自分の内側で感じる感覚」という意味で用いられています。

ソシオニクスのSiは、身体的・情緒的な内感覚(居心地の良さ、リラックス感)に焦点を当てた機能であり、自分の内側で感じる感覚そのものを重視します。

MBTI Si(ⓂSi)とソシオニクスSi(ⓈSi)の根本的な違いー「内向」の意味するもの

MBTIのSiとソシオニクスのSiは、どちらも内向的感覚と呼ばれますが、「内向」という言葉が指し示す対象が異なっており、それが根本的な機能の違いを生んでいます。

ⓂSiとⓈSiの決定的な違いは、「内向」という言葉が指し示す対象にあります。

ⓂSiにおける内向とは、自分が経験してきた感覚を「内に蓄積する」という方向性を意味します。

対してⓈSiにおける内向とは、「自分の内側で感じる」という感覚の所在そのものを指します。

前者は過去から現在への時間的な蓄積プロセスを重視し、後者は現在進行形で体験している内的な快適性を重視します。

この根本的な定義の違いを理解することが、MBTIとソシオニクスを並行して扱う際の混乱を避ける第一歩となります。

以下の表は、ⓂSiとⓈSiの基本的な違いを整理したものです。

| 項目 | MBTIのSi(ⓂSi) | ソシオニクスのSi(ⓈSi) |

| 基本定義 | 過去の経験を内に蓄積する機能 | 居心地の良い環境・雰囲気を志向する機能 |

| 「内向」の意味 | 経験を「内に蓄積する」方向性 | 「内側で感じる」感覚の所在 |

| 時間軸 | 過去→現在への蓄積プロセス | 現在進行形の体験 |

| 重視するもの | 記憶、慣れ親しんだ価値観、過去の感覚 | 快適さ、居心地の良さ、リラックスできる雰囲気 |

| 判断基準 | 「以前こうだった」「過去にこう感じた」 | 「心地よいか、そうでないか」 |

| もたらす特性 | 保守性、常識的、変化への敏感さ | 世話焼き、保護者的、環境調整 |

| 表れる行動 | 伝統や既存ルールの尊重、安定志向 | 快適な環境づくり、他者のケア |

ESFJの二つのタイプから見るソシオニクスSi(ⓈSi)とソシオニクスNi(ⓈNi)の違い

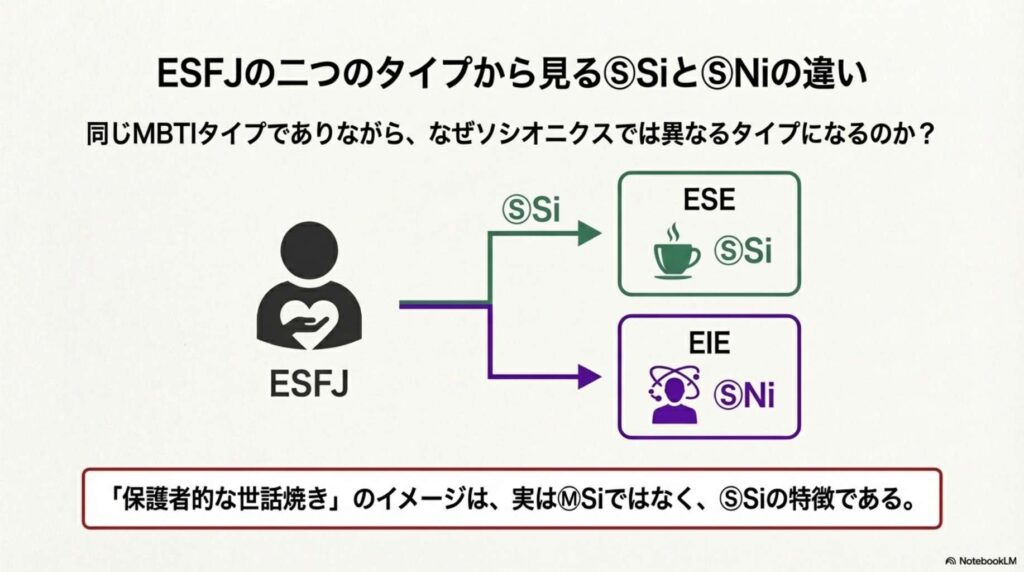

ⓂSiとⓈSiの違いをより明確にするために、MBTIではESFJという同じタイプでありながら、ソシオニクスではESE(ⓈSiを重視)とEIE(ⓈNiを重視)という異なるタイプになる例を考察します。

この対比によって、ⓈSiが何を志向する機能なのかがより鮮明になります。

ESFJ ESE(ⓂSi×ⓈSi):過去の経験と居心地の良さ

ESFJ ESEのタイプは、ⓂSiによって過去の経験や記憶から物事を考え判断し、ⓈSiによって居心地のいい環境や雰囲気を作り出します。

このタイプにとって、過去の心地よかった経験の記憶と、現在の快適な環境づくりは強く結びついています。

ⓂSiで蓄積された「こうすると心地よい」「これが落ち着く」という感覚的な記憶が、ⓈSiによる現在の環境調整に直接活かされるため、自然で一貫した世話焼き行動が表れます。

ESFJ EIE(ⓂSi×ⓈNi):過去の経験と未来ビジョン

対照的に、ESFJ EIEのタイプは、ⓂSiによって過去の経験や記憶から物事を考える点は同じですが、ⓈNiによって今の居心地の良さではなく、未来への長期的なビジョンを持って人を導こうとします。

このタイプは過去の経験から学んだパターンを重視し未来予測に活用して、人々をより良い方向へ導くことに関心が向きます。

現在の快適さよりも、将来的な成長や可能性、時間的な流れを重視する傾向が強まります。

「保護者的な世話焼き」はソシオニクスSi(ⓈSi)の特徴である

同じMBTIタイプ(ESFJ)でも、ソシオニクスでは内向的感覚(Si)を手段とするESEと、内向的直観(Ni)を手段とするEIEに分かれます。「保護的な世話焼き」というイメージは、ソシオニクスのSi(ESE)の特徴に近いです。

これにより明らかになることは、一般的なESFJの保護者的な世話焼きのイメージは、実はⓂSiの要素ではなく、ⓈSiの要素だと言えます。

過去の経験を重視するⓂSiは保守性や安定志向をもたらしますが、それ自体は直接的に「他者の世話をする」「居心地の良い環境を作る」という行動には結びつきません。

むしろ、そうした世話焼き的で保護者的な行動は、ESEを例にするとⓈSiによる居心地の良さへの志向から生まれるものです。

一方、ⓈNiを使うタイプのEIEになると、過去の経験から未来を予測し、長期的な視点で人を導くという方向性に変わります。

この違いは、同じⓂSiユーザーでも、ソシオニクスの機能の組み合わせによって外面的な振る舞いが劇的に変わることを示しています。

以下の表は、ESFJ型におけるソシオニクスの違いを整理したものです。

| 項目 | ESFJ ESE(ⓂSi×ⓈSi) | ESFJ EIE(ⓂSi×ⓈNi) |

| ソシオニクス型 | ESE | EIE |

| MBTIの機能 | ⓂSi:過去の経験重視 | ⓂSi:過去の経験重視 |

| ソシオニクスの機能 | ⓈSi:居心地の良さ志向 | ⓈNi:未来ビジョン志向 |

| 焦点 | 現在の快適さ、心地よい環境 | 未来の可能性、長期的ビジョン |

| 行動パターン | 居心地のいい環境や雰囲気を作る | 未来への長期的なビジョンを持って人を導く |

| 世話の仕方 | 今の快適さを提供する保護者型 | 将来の成長を見据えて導く指導者型 |

| 重視する時間 | 過去の経験×現在の居心地 | 過去の経験×未来の予測 |

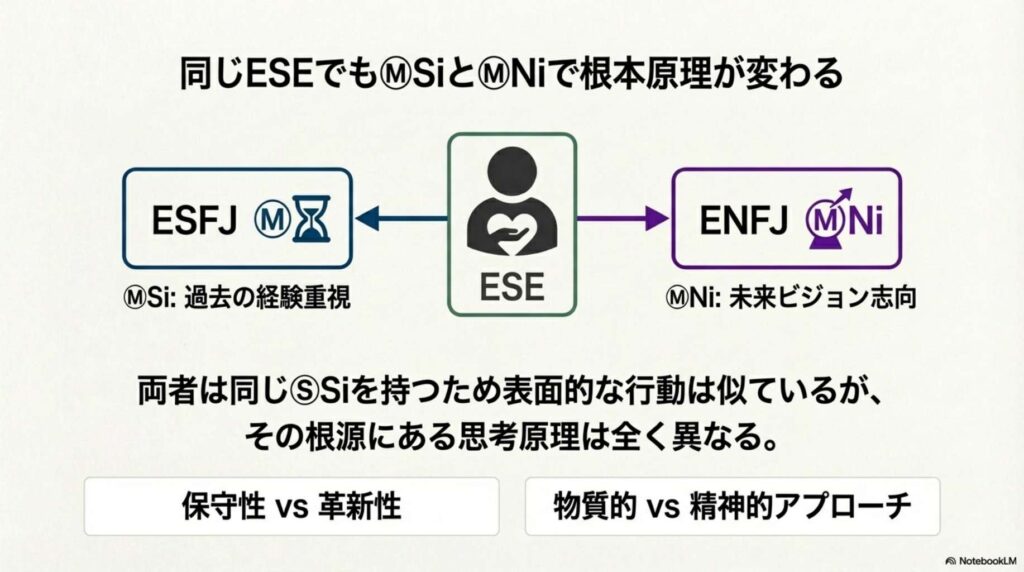

同じESEでもMBTI Si(ⓂSi)とMBTI Ni(ⓂNi)で根本原理が変わる

次に、ソシオニクスでは同じESEというタイプでありながら、MBTIではESFJ(ⓂSi)とENFJ(ⓂNi)という異なるタイプになる例を通じて、ⓂSiとⓈSiの違いをさらに深く理解していきます。

両者は同じⓈSiを持つため表面的な行動は似ていますが、その根源にある思考原理は全く異なります。

ESFJ ESE(ⓂSi×ⓈSi):過去の経験から環境を整える

ESFJ ESEのタイプは、ⓂSiによって過去の経験や記憶による価値観や考えを元にしながら、ⓈSiによって他者のために居心地のいい快適で楽しく雰囲気のいい環境を作ります。

このタイプの行動原理は過去から繋がる保守的な考えを重視するものであり、「以前こうしたら喜ばれた」「こうすると心地よい」という蓄積された感覚的記憶に基づいて行動します。

また、感覚型であるため、人と接したり人の世話をする際には、身体的・物質的なアプローチを取る傾向が強くなります。

具体的には、美味しい食事を用意する、快適な温度に調整する、居心地の良い空間を整えるといった、五感に訴えることで感情に対する実際的なケアを提供します。

ENFJ ESE(ⓂNi×ⓈSi):直観的閃きから環境を整える

対照的に、ENFJ ESEのタイプは、ⓂNiによって自分の直観による閃きを元にしながら、ⓈSiによって他者のために居心地のいい快適で楽しく雰囲気のいい環境を作ります。

ソシオニクスでは同じESEなので、同じような保護者的な行動を取りますが、根源的な行動原理はESFJとは大きく異なります。

ENFJはⓂNiの直観により、むしろ革新的で独自の考えを重視します。

「この人にはこういうアプローチが合うはずだ」という直観的な洞察に基づいて行動し、既存の方法にとらわれない柔軟さを持ちます。

また、直観型であるため、人と接したり人の世話をする際には、心理的・精神的なアプローチを取る傾向が強くなります。

具体的には、相手の内面的な悩みに寄り添う、その人の好みそうな話題を提供する、精神的な成長を促すといった、心の領域でのケアを提供します。

保守性vs革新性、物質的vs精神的アプローチの違い

ソシオニクスタイプが同じESEであっても、根源にあるMBTIの心理機能がSi(過去の経験重視)かNi(未来ビジョン志向)かで、行動原理は「保守性 vs 革新性」「物質的 vs 精神的」に分かれます。

ESFJ ESEとENFJ ESEの比較から、二つの重要な違いが浮かび上がります。

第一に、ⓂSiとⓂNiの違いによる保守性と革新性の差です。

ESFJは過去の経験に根ざした保守的なアプローチを取り、試行錯誤の末に確立された方法を重視します。

対してENFJは直観的な閃きに基づく革新的なアプローチを取り、状況に応じて新しい方法を生み出すことを厭いません。

第二に、感覚型と直観型の違いによる世話の質の差です。

ESFJは身体的・物質的な快適さを提供することに長けており、ENFJは心理的・精神的な充足感を提供することに長けています。

両者ともⓈSiによって「居心地の良い環境を作る」という目標は共有していますが、その実現方法と重視する領域が異なると言えます。

この事例は、MBTIとソシオニクスの機能がどのように組み合わさり、どのような形で表出するかを理解する上で極めて示唆的です。

以下の表は、同じESE型におけるMBTIの違いを整理したものです。

| 項目 | ESFJ ESE(ⓂSi×ⓈSi) | ENFJ ESE(ⓂNi×ⓈSi) |

| MBTI型 | ESFJ(感覚型) | ENFJ(直観型) |

| ソシオニクス型 | ESE | ESE |

| MBTIの機能 | ⓂSi:過去の経験・記憶重視 | ⓂNi:直観的閃き重視 |

| ソシオニクスの機能 | ⓈSi:居心地の良さ志向(共通) | ⓈSi:居心地の良さ志向(共通) |

| 思考の根源 | 過去から繋がる保守的な考え | 直観による革新的で独自の考え |

| 判断の基準 | 「以前こうしたら喜ばれた」 | 「この人にはこのアプローチが合うはず」 |

| 世話のアプローチ | 身体的・物質的(食事、温度、空間) | 心理的・精神的(悩み、可能性、成長) |

| 行動スタイル | 過去の経験から確立された方法を重視 | 状況に応じて直観的に新しい方法を生み出す |

| 表面的な行動 | 居心地のいい環境を作る(類似) | 居心地のいい環境を作る(類似) |

| 根本的な違い | 保守性・物理的ケア | 革新性・精神的ケア |

ソシオニクスSe(ⓈSe)との対比で見るソシオニクスSi(ⓈSi)

ⓈSiについて理解するためにⓈSeとの比較をして行きます。

外向的感覚ソシオニクスSe(ⓈSe)の定義:意志の発揮とパワーゲーム

ⓈSiの性質をより鮮明に理解するためには、その対極に位置するソシオニクスの外向的感覚、すなわちⓈSeとの対比が有効です。

ⓈSeは外部に意志を発揮し、他者とのパワーゲームや闘争、環境や人をコントロールすることに関わる機能です。

ⓈSeを重視するタイプは、自分の意志を外界に押し出し、力関係や支配・被支配の構造に敏感です。

競争や対決を厭わず、むしろそうした状況に活力や充実感を見出す傾向があります。

このⓈSeの志向性は、内的な居心地の良さを重視するⓈSiとは正反対の方向性を持っています。

以下の表は、ⓈSiとⓈSeの対極性を整理したものです。

| 項目 | ソシオニクスのSi(ⓈSi) | ソシオニクスのSe(ⓈSe) |

| 基本志向 | 内向的感覚 | 外向的感覚 |

| 焦点 | 自分の内側で感じる感覚 | 外界に意志を発揮する |

| 重視するもの | 居心地の良さ、快適さ、リラックス | パワーゲーム、闘争、コントロール |

| 関心の方向 | 内的な快不快の感覚 | 力関係や支配・被支配の構造 |

| 行動スタイル | 穏やかで調和的な環境づくり | 競争や対決を厭わない意志的行動 |

| 対人関係 | 相手の快適さを気遣う | 相手との力関係を意識する |

| 環境との関わり | 心地よい雰囲気を作り出す | 環境や人をコントロールする |

| 典型的な表現 | 保護的、世話焼き的 | 戦闘的、意志的 |

ソシオニクスSi(ⓈSi)とソシオニクスSe(ⓈSe)の対極性が生み出すタイプの多様性

ソシオニクスにおいて、内向的感覚(Si)は「居心地の良さ」や内的な快不快に関心が向くのに対し、外向的感覚(Se)は「意志の発揮」やパワーゲーム・コントロールに関心が向きます。

ソシオニクスではⓈSiとⓈSeが対極の関係にあるため、どちらを優先するかによってタイプの表出が劇的に変化します。

たとえば同じⓂSi主機能のISFJ型であっても、ソシオニクスでⓈSiを重視するタイプ(SEI)と、ⓈSeを重視するタイプ(ESI)では、外面的な振る舞いや価値観が大きく異なります。

前者は穏やかで調和的な環境を作り出すことに関心が向き、後者は自分の倫理観や正義感に基づいて外界に働きかけ、場合によっては戦闘的な姿勢を示します。

この違いはⓈSiとⓈSeという対極的な機能がⓂSiとどう組み合わさるかによって生じるものであり、MBTIだけでは説明しきれないタイプ内の多様性をソシオニクスが補完している好例と言えます。

ソシオニクスSi(ⓂSi)×ソシオニクスSe(ⓈSi)の組み合わせ:ISFJ SEI型の考察

過去の経験と居心地の良さが結びつくタイプ

ⓂSi×ⓈSiという機能の組み合わせは、MBTIではISFJ、ソシオニクスではSEIに相当するタイプの典型例です。

このタイプはⓂSiによって過去の経験から慣れ親しんだ考えや価値観を形成し、ⓂFeによって相手の感情や雰囲気に意識を向けます。

さらにⓈSiによって自分自身が感じる居心地の良さを重視し、ⓈFeによって明るく温かい感情表現を通じて周囲との調和を図ります。

このタイプにとって、ⓂSiで蓄積された「過去の経験」は、ⓈSiの「現在の居心地の良さ」とⓈFeの「楽しく暖かな感情表現」と強くリンクしており、結果として控えめに相手を支え、環境を整える典型的な保護者的役割を担います。

キャラクター考察:椎名まゆり、レム(リゼロ)

このⓂSi×ⓈSiの組み合わせを体現するキャラクターとして、椎名まゆり(『シュタインズ・ゲート』)やレム(『Re:ゼロから始める異世界生活』)が挙げられます。

両者とも相手の感情を思いやり、控えめに支える姿勢を持ち、感情表現によって周囲に暖かい雰囲気をもたらします。

ⓂSiの自分の経験として蓄積し重視しているのは、ⓈSiとⓈFeに基づく自身の感情的な居心地の良さであり、他者を気遣い面倒を見ることで自分自身も安定と満足を得ています。

こうした一連の行動様式は、ⓂSiとⓈSiが同じ方向性を向いているからこそ自然に発揮されるものであり、一般的なISFJ型のイメージに近いタイプと言えます。

ソシオニクスSi(ⓂSi)×ソシオニクスSe(ⓈSe)の組み合わせ:ISFJ ESI型の考察

過去の経験と倫理観・意志が結びつくタイプ

対照的に、ⓂSi×ⓈSeという機能の組み合わせは、MBTIではISFJ、ソシオニクスではESIが該当します。

このタイプもⓂSiによって過去の経験から慣れ親しんだ考えを形成し、ⓂFeによって相手の感情に意識を向ける点は共通していますが、ⓈFiによって自分独自の倫理観や正義感を持ち、ⓈSeによってその意志を外界に発揮し、パワーゲームや場のコントロールを行います。

ⓂSiの慣れ親しんだ過去の経験は、ⓈFiの倫理観・正義感とⓈSeの意志によるコントロールにリンクしており、相手の感情に配慮しつつも、自分の信じる正しさに基づいて外界を仕切り、時には戦い守る姿勢を示します。

キャラクター考察:シーザー・A・ツェペリ、枢木スザク(コードギアス)

このⓂSi×ⓈSeの組み合わせを体現するキャラクターとして、シーザー・A・ツェペリ(『ジョジョの奇妙な冒険』第2部)や枢木スザク(『コードギアス 反逆のルルーシュ』)が挙げられます。

彼らは過去の経験や記憶、特に自分の出自や血統を重視し、そこから導かれた自分なりの倫理観をもとに身近な他者を守るために戦います。

ⓂSiの自分の過去の経験として蓄積し重視しているのは、ⓈFiによる誇りや倫理的信念であり、その意志を貫き戦い守る姿勢はⓈSeに由来します。

同じISFJ型でありながら、ⓈSiとⓈSeのどちらを重視するかによって、こうした戦闘的で意志的なタイプが生まれることは、ソシオニクスの機能の組み合わせの重要性を示す好例です。

以下の表は、ISFJ型におけるソシオニクスの違いを整理したものです。

| 項目 | ISFJ SEI(ⓂSi×ⓈSi×ⓈFe) | ISFJ ESI(ⓂSi×ⓈSe×ⓈFi) |

| ソシオニクス型 | SEI | ESI |

| 機能の組み合わせ | ⓂSi×ⓈSi | ⓂSi×ⓈSe |

| 過去の経験(ⓂSi)の内容 | 心地よい経験、暖かい感情的つながり | パワーゲームや闘争、倫理観・正義感 |

| 感覚的な志向 | ⓈSi:内的な居心地の良さ | ⓈSe:外的な意志の発揮 |

| 重視する価値観 | ⓈFe:明るく暖かい感情表現 | ⓈFi:自分独自の倫理観・正義感 |

| 行動パターン | 控えめに環境的・感情的に相手を支える | 控えめながら倫理観を元に戦い他者を守る |

| 典型的な役割 | 保護者タイプ(調和的) | 守護者タイプ(意志的) |

| 環境との関わり | 快適で調和的な環境を作る | 自分の信念に基づいて環境をコントロール |

| キャラクター例 | 椎名まゆり、レム(リゼロ) | シーザー・A・ツェペリ、枢木スザク |

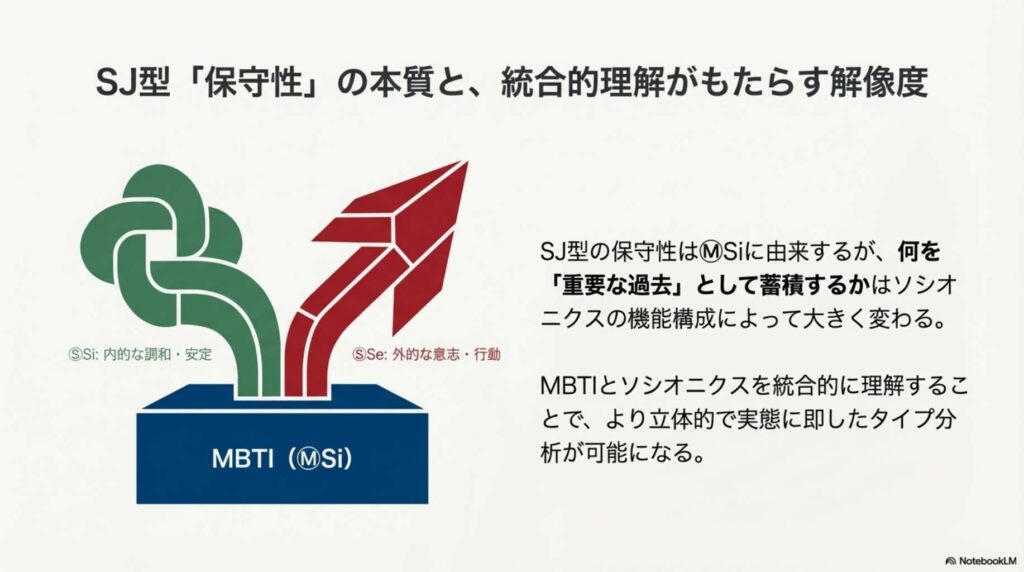

SJ型が保守的と言われる本質とソシオニクスによる多様性

一般的にSJ型が保守的であると言われるのは、ⓂSiが過去の経験を重視し、それを拠り所として現在の判断や行動を決定する性質に由来します。

しかし、自分の中で何を重要な過去の経験として蓄積しているかは、ソシオニクスの機能の組み合わせによって大きく変わります。

ⓈSiとⓈFeを併せ持つタイプは、過去の心地よい経験や暖かい感情的つながりを重視し、調和的で保護的な振る舞いを示します。

一方、ⓈSeとⓈFiを併せ持つタイプは、過去の試練や闘争の記憶、自分の倫理観や誇りを重視し、意志的で戦闘的な振る舞いを示します。

このように、ⓂSiという共通の枠組みの中でも、ソシオニクスの機能がどう組み合わさるかによって、タイプの表出は多様な形を取ります。

MBTIとソシオニクスを統合的に理解することで、より立体的で実態に即したタイプ分析が可能になると私は捉えています。

MBTI SiとソシオニクスSiの違い:まとめ

SJ型の保守性はMBTIの内向的感覚(Si)に由来しますが、具体的に何を「重要な過去」として蓄積するかは、ソシオニクスの機能構成によって変化します。両者を統合することで、より立体的なタイプ分析が可能です。

本記事では、MBTIのSi(ⓂSi)とソシオニクスのSi(ⓈSi)の決定的な違いを考察してきました。

ⓂSiは過去の経験を内に蓄積し、それを現在の判断基準とする機能であるのに対し、ⓈSiは自分の内側で感じる居心地の良さや快適性に焦点を当て、自他のために心地よい環境を作り出す機能です。

両者は「内向」という言葉の意味するところが根本的に異なり、ネット上の情報では頻繁に混同されています。

ESFJの例を通じて明らかになったのは、一般的な「保護者的な世話焼き」というイメージは実はⓂSiではなくⓈSiの特徴であるということです。

ⓂSiのXSFJにはⓈSiのESEまたはSEIが多いということから、このようなイメージが定着したと言えるでしょう。

ESFJ ESE(ⓂSi×ⓈSi)は過去の経験と居心地の良さが合わさり、ESFJ EIE(ⓂSi×ⓈNi)は過去の経験と未来ビジョンが融合します。

また、同じソシオニクスのESEでも、ESFJ ESE(ⓂSi×ⓈSi)は過去の経験から環境を整えて、相手の感情に対して、身体的・物質的なケアを提供するのに対し、ENFJ ESE(ⓂNi×ⓈSi)は相手の感情に対して、直観的閃きから革新的に環境を整え心理的・精神的なケアを提供します。

さらに、ⓈSiとⓈSeという対極的な機能がⓂSiとどう組み合わさるかによって、同じISFJ型でもSEI(ⓂSi×ⓈSi×ⓈFe)という調和的な保護者タイプと、ESI(ⓂSi×ⓈSe×ⓈFi)という意志的な守護者タイプという全く異なる性格表現が生まれます。

SJ型が保守的と言われる理由はⓂSiに由来しますが、何を「重要な過去の経験」として蓄積しているかはソシオニクスの機能構成によって大きく変わります。

このようにMBTIとソシオニクスを統合的に理解することで、より深く実践的なタイプ分析が可能になると思います。

補足:Neo16とType256―MBTIをさらに深く理解する

本記事の内容は、当サイトが提唱するNeo16モデルとType256モデルに基づいています。

Neo16モデルとは

Neo16は、ユング心理学を現代的に再解釈した「ネオユング理論」に基づき、MBTIの基本構造を独自の視点から再構築したタイプ論です。

従来のMBTI理論を参考にしつつも、「無意識的な認知の優先順位」「心理機能の階層構造」「目的と手段の関係性」といった観点から、独自の解釈を加えています。

Neo16では、各タイプが持つ心理機能を「無意識的な目的(主機能)」と「その実現手段(補助機能)」という関係性で捉え、人間の無意識層における動機と行動パターンの源泉を明らかにします。

Type256:16×16=256通りの統合体系

Type256は、Neo16モデルにおける16タイプ(無意識的な認知の優先順位)と、ソシオニクスにおける16タイプ(意識的な情報処理の傾向、対人場面での表出パターン)を、16×16=256通りの組み合わせとして統合した多層的なタイプ体系です。

この統合体系では、Neo16モデルで示される「無意識的な心理機能の使い方」と、ソシオニクスで示される「意識的な情報要素の働き方」を、「目的と手段の入れ子構造」として捉えることで、従来の単一理論の枠組みでは説明しづらかった以下のような現象を、より立体的かつ精緻に理解することが可能になります。

- 同一Neo16タイプ内での個人差

- 相性理論における微妙なズレ

- 状況や文脈による表出の偏り

- 無意識の動機と意識的な振る舞いのギャップ

「同じタイプなのに違う」理由が分かる

例えば、同じENFJ(Neo16)でも、ENFJ×EIEとENFJ×IEEでは、無意識的な大目的は共通していても、意識的に用いる手段が異なるため、実際の振る舞いや得意分野、対人関係のパターンに顕著な違いが現れます。

- ENFJ×EIE:感情表現と長期的視野を意識的に用い、より情熱的でカリスマ的な印象

- ENFJ×IEE:アイディアの可能性と個人的な倫理観を意識的に用い、より柔軟で多角的なアプローチ

このような細やかな差異を捉えることで、「なぜ同じタイプなのにこんなに違うのか」という疑問に対して、Type256という枠組みがより納得のいく説明を提供します。

さらに詳しく知りたい方へ

MBTIとソシオニクスの違い、そしてNeo16とType256の理論的基盤について、より詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

今後も当サイトでは、このType256の視点を軸に、Neo16モデルとソシオニクスの統合的理解をさらに深め、読者の皆様の自己理解と他者理解の一助となる考察を提供していきます。

※ 注記

- Neo16モデルは、ユング心理学およびMBTI®を参考にした当サイト独自の解釈・研究です。MBTI®の公式理論ではありません。

- Type256モデルは、Neo16モデルとソシオニクスを統合した当サイトオリジナルの類型体系です。

- MBTI®はThe Myers-Briggs Companyの登録商標であり、本サイトの理論とは独立した別の体系です。

著者プロフィール:まさなー

人間科学科心理学専攻を修了し、人間学士の学位を取得。

日本心理学会認定心理士資格を保持しています。

現在は、児童の発達支援に携わる心理的専門職として、子どもや保護者への対人援助の現場に従事しています。

あわせて、ネット上での個別相談やコミュニティ運用を通じて、多様な思考傾向・対人パターンを持つ人々と継続的に向き合ってきました。

こうした実務経験と心理学の知見を基盤に、理論名や分類結果そのものを目的とせず、対話の一貫性・説明可能性・再検討可能性を重視した分析を行っています。

当サイトでは、ユング心理学を源流とする類型論やエニアグラム系理論などを参考枠組みとしつつ、現場での観察・対話・考察を通じて体系化した独自理論

「Neo16」「Type256」「トリエニア」 を用いて、個人の思考・感情・行動パターンを構造として丁寧に読み解いています。

これらの分析は、公式診断や認定制度に基づくものではなく、自己理解・他者理解を深めるための思考整理ツールとして提供しています。

類型を「人を決めつけるための枠組み」ではなく、人生の選択や対人関係を見直すための視点として活用することを目的に、実用性と再解釈可能性を重視した類型考察を発信しています。

【類型プロフィール】

- MBTI:ENFJ

- ソシオニクス:Si-ESE(C)

- エニアグラム:2w3

- トライタイプ:271

- 生得本能:Sx/Sp

- サイコソフィア:LEVF

- アマトリカ:EFSA

【SNS】

➡Twitter(X)はこちら

コメント