「ルイケン ― 類型考察研究所」を運営しているまさなーです。

執筆・運営:まさなー|日本心理学会認定心理士

大学にて心理学を専攻し、現在は児童の発達支援の現場で対人援助に従事する心理的専門職。理論と実地での知見に基づき、独自の分析モデル「Type256モデル」などを提唱しています。 ➡ 詳しい経歴・独自理論の詳細

当サイトでは、MBTI・ソシオニクス・エニアグラムなどの類型理論をもとに、既存の理論を踏まえつつ、私自身の観察と分析から導かれる独自の視点も交え、タイプ理解をより深く探求していきます。

さて、今回はトライタイプについて、それぞれが持つ感覚的な違いと形成プロセスを独自に考察していきます。

本記事で展開する理論は、エニアグラムやトライタイプの公式見解ではなく、私が自身の体験と観察から導き出した独自の考察です。

私なりの視点からこれらの違いを深層心理学的に解釈し、実践的な理解を試みたものですので、あくまで一つの解釈として参考にしていただければ幸いです。

一般的には1番目をプライマリー(コア)、2番目をセカンダリー、3番目をターシャリー(テルシャリー)といった専門用語で説明されますが、これらの用語は初心者にとってわかりにくく、それぞれの違いが実感として掴みにくいと個人的には感じます。

そこで本記事では、より理解しやすいように1番目のプライマリー(コア)を①、2番目のセカンダリーを②、3番目のターシャリー(テルシャリー)を③という簡潔な表記を用いて解説します。

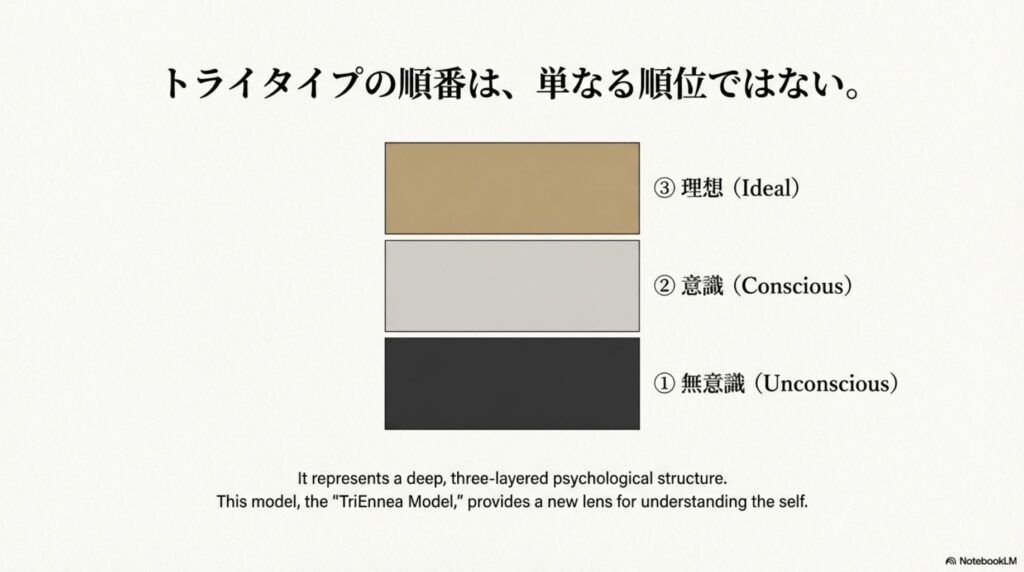

私の考えでは、トライタイプ①②③はそれぞれ異なる心理的層に対応しており、①は無意識の囚われ、②は意識的な選択、③は理想の追求という三層構造をなしていると捉えています。

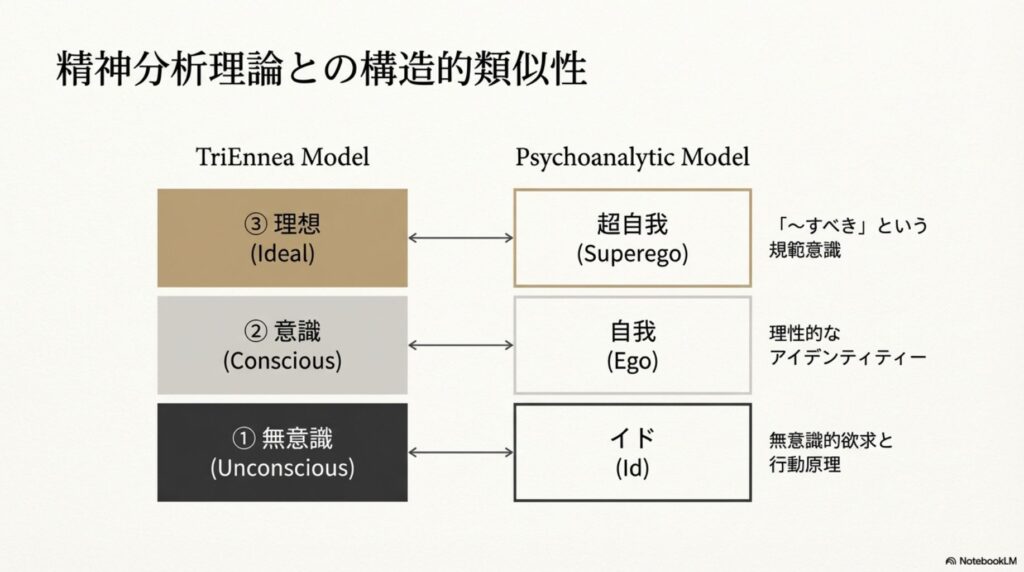

この構造は、精神分析理論におけるイド・自我・超自我の三層構造とも対応関係があり、トライタイプを深層心理の観点から理解する新しい視点を提供するものです。

本記事では、成育歴や家庭環境との関連、各トライタイプに対する感情的反応の違い、同じアーキタイプでも順番によって異なる心理構造の解説、そして私の実例(271)を通じて、この理論の実践的な応用方法や特定方法までを詳しく解説します。

【トライタイプ記事】この記事のまとめ:

▼ トライタイプの三層構造

- ①(プライマリー):無意識の囚われ—気がついたらやってしまっている

- ②(セカンダリー):意識的な選択—自分が好きでやりたくてやっている

- ③(ターシャリー):理想の追求—なりたいけど足りないと感じる

▼ 形成プロセスと精神分析理論との対応

- ①は幼少期に受動的に獲得(イドに相当)

- ②は自我確立期に能動的に選択(自我に相当)

- ③は親を客観視後に理想化(超自我に相当)

▼ 目的・手段・理想の機能的関係性

- ①は「何のために」という根源的な目的・動機

- ②は「どうやって」という実現のための手段

- ③は「何を目指すか」という最終的な理想・目標

- トライタイプとは|三つの数字が示す心理構造の基本理解

- トライタイプの順番による感覚の違い|無意識・意識・理想という三層構造

- トライタイプの機能的関係性|目的・手段・理想の三層構造

- トライタイプを探すための判別基準|各層の特徴から自己診断する

- トライタイプの形成順序と成育歴|家庭環境から考える獲得プロセス

- 精神分析理論との共通点|イド・自我・超自我との対応関係

- 各トライタイプに対する感情的反応の違い|肯定・フラット・理想の心理

- 実例から学ぶトライタイプ理論|271の三層構造を詳しく分析

- 同じアーキタイプでも順番で異なる心理構造|127の6パターンを徹底比較

- トライタイプを特定する実践的な方法

- まとめ|トライタイプの順番が示す自己理解の新しい視点

- 補足:本サイトが提唱する「トリエニアモデル」とは?

トライタイプとは|三つの数字が示す心理構造の基本理解

エニアグラムのトライタイプ(TriType)の順番は、無意識、意識、そして理想として目指す方向性の三層構造として捉えられます。

トライタイプはエニアグラムの派生理論であり、ガッツセンター(8・9・1)、ハートセンター(2・3・4)、ヘッドセンター(5・6・7)という三つのセンターから一つずつタイプを選び、三つの数字で自己を記述する手法です。

私の仮説では、この三つの数字は単なる順位ではなく、それぞれが無意識の囚われ(①)、意識的な選択(②)、理想の追求(③)という異なる心理的構造を表しており、精神分析におけるイド・自我・超自我の構造と対応する要素があると考えています。

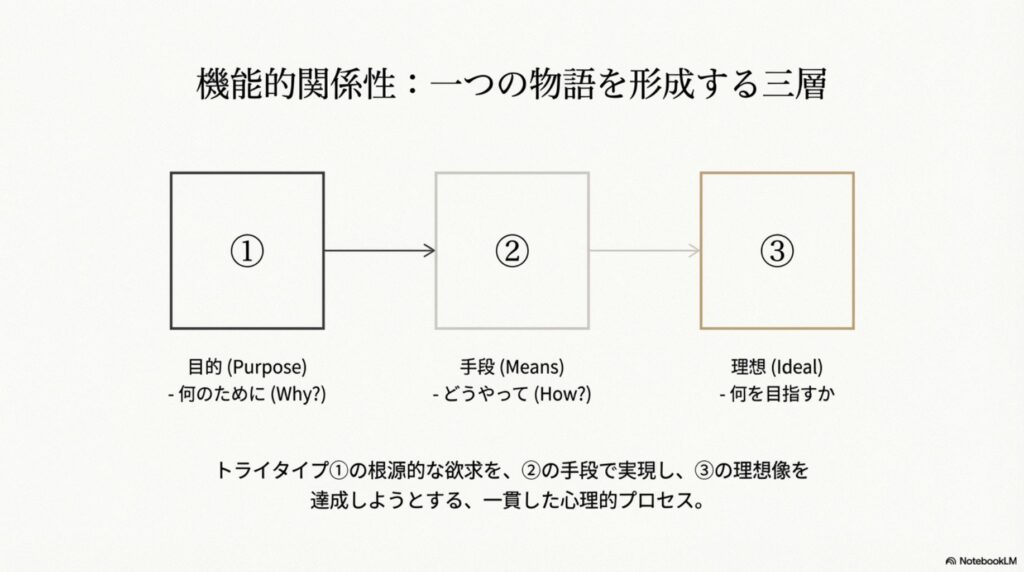

さらに私の考えでは、トライタイプ①②③は単なる並列的な三つの要素ではなく、目的・手段・理想という機能的な関係性を持っていると捉えています。

トライタイプ①は根源的な囚われであり欲求として機能し、それを実現するためにトライタイプ②を意識的に行い、トライタイプ③を理想の目標として目指すという構造です。

つまり、トライタイプ①が「何のために(目的)」、トライタイプ②が「どうやって(手段)」、トライタイプ③が「何を目指すか(理想)」という、一貫した心理的プロセスを形成していると私は考えています。

トライタイプの順番による感覚の違い|無意識・意識・理想という三層構造

トライタイプ(TriType)の順番は、単なる優劣順位ではなく、無意識、意識、理想という深層的な心理構造の三層構造を表しています。このモデルは自己理解の新しい視点を提供します。

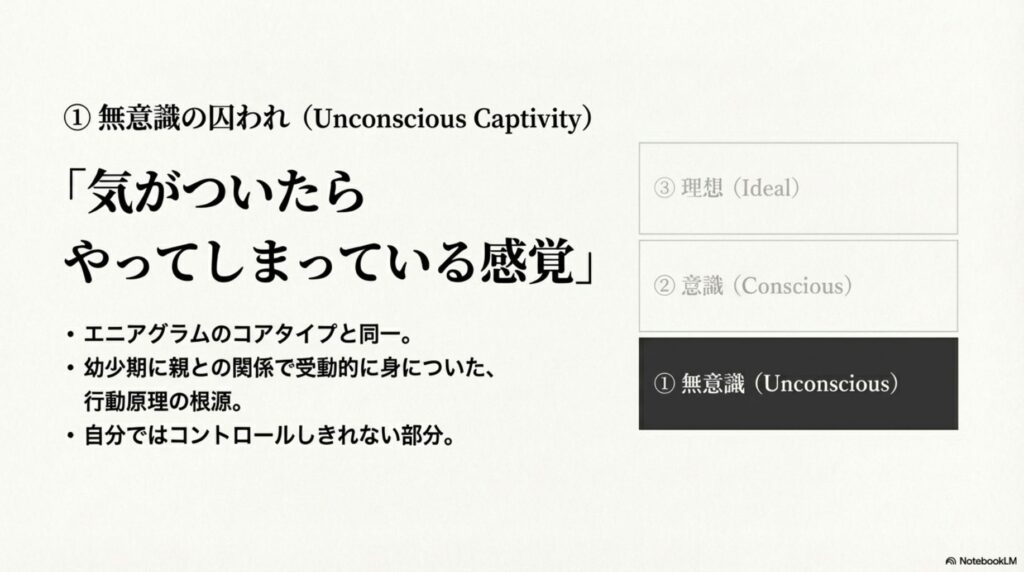

トライタイプ①は無意識の囚われ|気がついたらやってしまっている感覚

トライタイプの1番目の無意識の層は「気がついたらやってしまっている感覚」であり、エニアグラムのコアタイプと同義です。幼少期に親との関係で受動的に身についた、自分でコントロールしきれない行動原理の根源を示します。

トライタイプ①はエニアグラムのコアタイプと同一であり、自分の中の囚われとして感じられるものです。

トライタイプ①は無意識的な囚われであるため、「気がついたらやってしまっている、考えてしまっている」という感覚に近いと私は捉えています。

この囚われに対して肯定的に捉えることができていれば、「やってしまっている自分」にも肯定的な評価を持ちますが、否定的に捉えている場合は、「嫌だけどやってしまっている」という複雑な感覚になります。

肯定的であれ否定的であれ、トライタイプ①は自分の中で無意識に囚われているという本質は変わりません。

このタイプは幼少期の家庭環境、特に親との関係性の中で受動的に身についたものであり、その人の行動原理や欲求の根源となっている部分です。

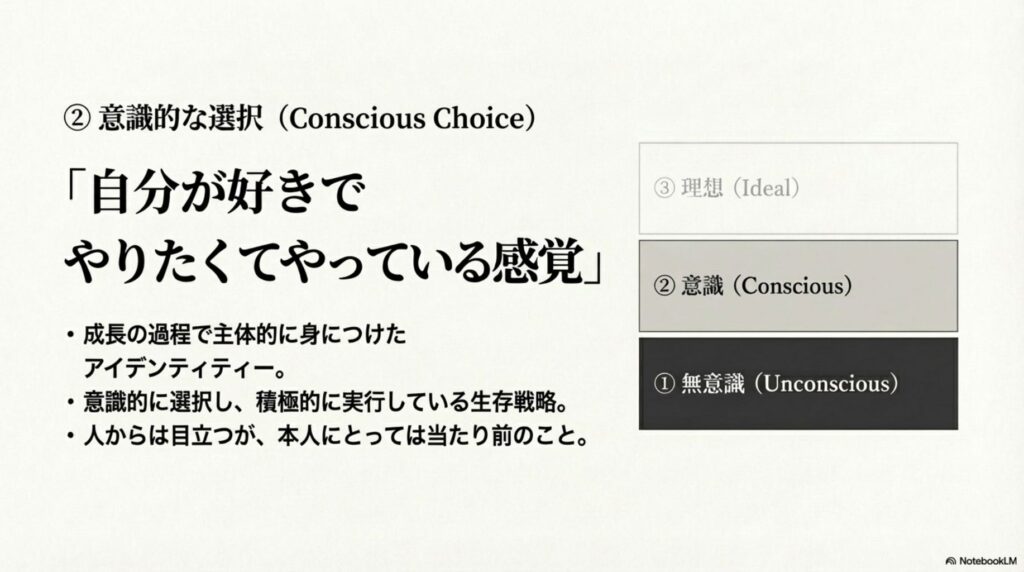

トライタイプ②は意識的な選択|自分が好きでやりたくてやっている感覚

トライタイプの2番目の層、意識的な選択は「自分が好きで、やりたくてやっている感覚」です。これは成長の過程で主体的に身につけたアイデンティティーであり、意識的に選択し、積極的に実行している生存戦略を意味します。

トライタイプ②は、自分の中で意識的にやっているという感覚が強いと私は考えています。

トライタイプ①のように囚われとして無意識的にやっていたという感覚ではなく、自分が好きでやりたくてやっているという感覚です。

よくトライタイプ②は目立つため、人からはトライタイプ①であるように見えると言われますが、それは本人が意識的に選択して積極的に実行しているためです。

トライタイプ①がその人が受動的に身につけたアイデンティティーであるのに対して、トライタイプ②はその人が自主的に身につけたアイデンティティーと言えます。

成長の過程で自我を確立していく段階において、親との関係性の中で自分のあり方や生き方を主体的に決めることで身についていくものだと私は捉えています。

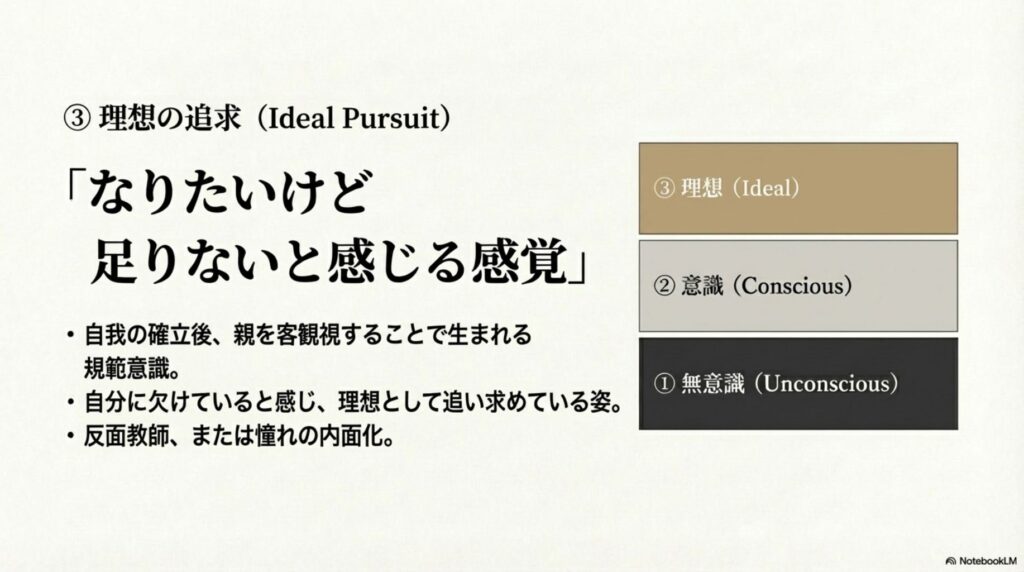

トライタイプ③は理想の追求|なりたいけど足りないと感じる感覚

トライタイプの3番目の層、理想の追求は「なりたいけど足りないと感じる感覚」です。これは自己確立後、親を客観視することで生まれる規範意識であり、自分に欠けていると感じ、理想として追い求めている姿を意味します。

トライタイプ③は、自分の中で足りない、欠けていると思っているため、理想として追い求めているものという感覚が近いと私は考えています。

こうなりたいけど自分には足りない、できていないというエニアグラムタイプがトライタイプ③に当たると考えられます。

これは自我の確立後に親を客観的に見ることができるようになった段階で形成されるもので、親に対して肯定的であれ否定的であれ、自分はこうなりたいという理想や、逆にこうはなりたくないからこれを目指そうという意識から生まれるものだと考えています。

つまり、トライタイプ①は「囚われとしてやってしまっている」感覚、トライタイプ②は「自主的にやっている」感覚、トライタイプ③は「やりたい・なりたいけどまだ足りない・できていない」という感覚の違いがあると私は捉えています。

トライタイプの機能的関係性|目的・手段・理想の三層構造

トライタイプは、1番目の根源的な欲求(目的)を、2番目の機能的な手段で実現し、3番目の理想像を達成しようとする、一貫した心理的プロセスとして機能的関係性を持ちます。

トライタイプ①②③は、それぞれ独立した要素として存在するだけでなく、相互に連動した機能的な関係性を持っていると私は考えています。

トライタイプ①は根源的な囚われであり欲求として、「何のために(目的)」という人生の根本的な動機づけを提供します。

トライタイプ②はその目的を実現するために意識的に選択した「どうやって(手段)」であり、日常的に実行している生存戦略です。

そしてトライタイプ③は「何を目指すか(理想)」という最終的な到達点であり、トライタイプ①の欲求をトライタイプ②の手段で実現した先に達成したい理想像として機能します。

この三層が連動することで、一貫した人格構造が形成されると私は捉えています。

例えば私の271の場合、①のタイプ2「人のために尽くすことで愛される」という目的に、②のタイプ7「ポジティブな自分でいること」を手段として用い、③のタイプ1「完璧な自分」を目標として達成することを目指しているという構造になります。

このように、トライタイプは①を根源的な欲求(目的)、②を実現のための方法(手段)、③を最終的な到達点(理想)として捉えることで、より一貫した自己理解が可能になると私は考えています。

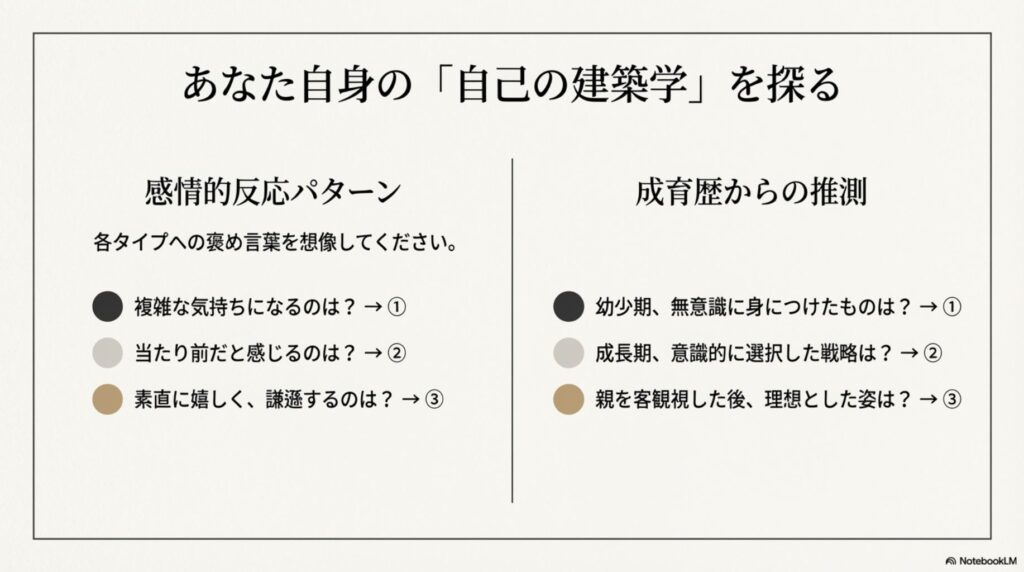

トライタイプを探すための判別基準|各層の特徴から自己診断する

トライタイプの①②③を特定する際には、各層の本質的な違いを理解することが重要な手がかりになります。

私の考えでは、以下のような判別基準が有効だと考えています。

トライタイプ①に該当するのは、「自分に足りている」、「自分はやりたくてやっている」、「自分の理想」と感じているものではありません。

むしろ、無意識的にやってしまっている囚われであり、自分ではコントロールしきれない部分です。

トライタイプ②に該当するのは、囚われていたり、理想としているものではありません。

自分が意識的に選択して実行している当たり前のことであり、特別な努力なくできていると感じる部分です。

トライタイプ③に該当するのは、「自分に足りている」、「自分はできている」と思うものではありません。

むしろ、まだ達成できていない理想像であり、こうなりたいと思いながらも現時点では不足していると感じる部分です。

これらの判別基準を使うことで、自分のトライタイプをより正確に特定することができます。

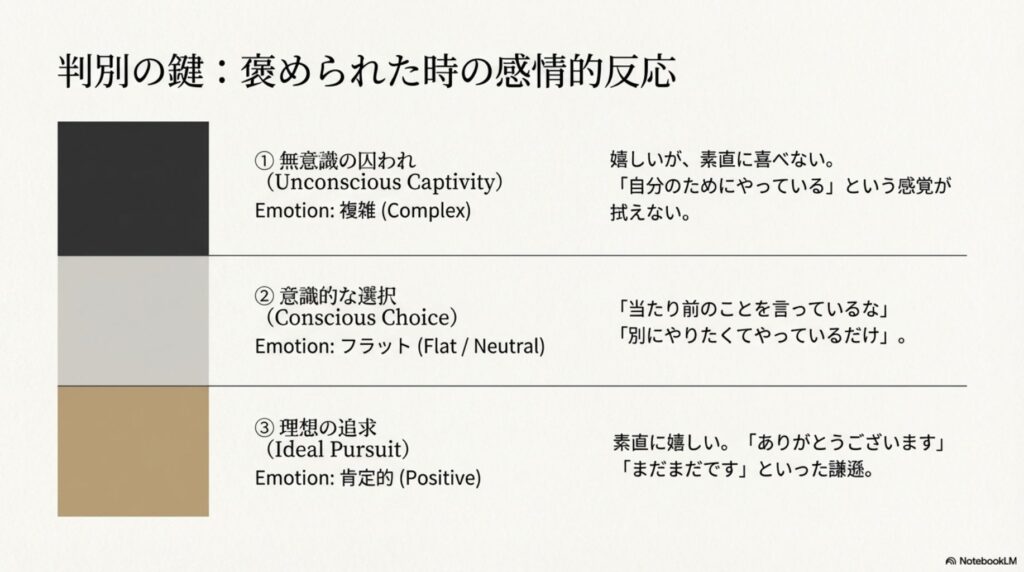

例えば、あるタイプについて人から褒められたときに複雑な感情を抱くならトライタイプ①の可能性が高く、当たり前だと感じるならトライタイプ②、憧れを持ちつつも自分にはまだできていないと感じるならトライタイプ③の可能性が高いと考えられます。

トライタイプの3つの層を判別する鍵の一つとして、「褒められた時の感情的反応」が挙げられます。1番目(無意識)は複雑、2番目(意識的選択)はフラット、3番目(理想の追求)は肯定的な感情的反応を示します。

トライタイプ判別基準の一覧

| 判別基準 | トライタイプ① | トライタイプ② | トライタイプ③ |

| 該当するもの | 無意識にやってしまう囚われ | 意識的に選択している行動 | まだ達成できていない理想 |

| 該当しないもの | 足りている・できている・理想 | 囚われ・理想 | 足りている・できている |

| 人から見た印象 | 本人の一部として当然視される | 目立つ・積極的に見える | 努力している・目指している |

| 本人の実感 | 切り離せない自己の一部 | 自然で当然のこと | 追い求めている目標 |

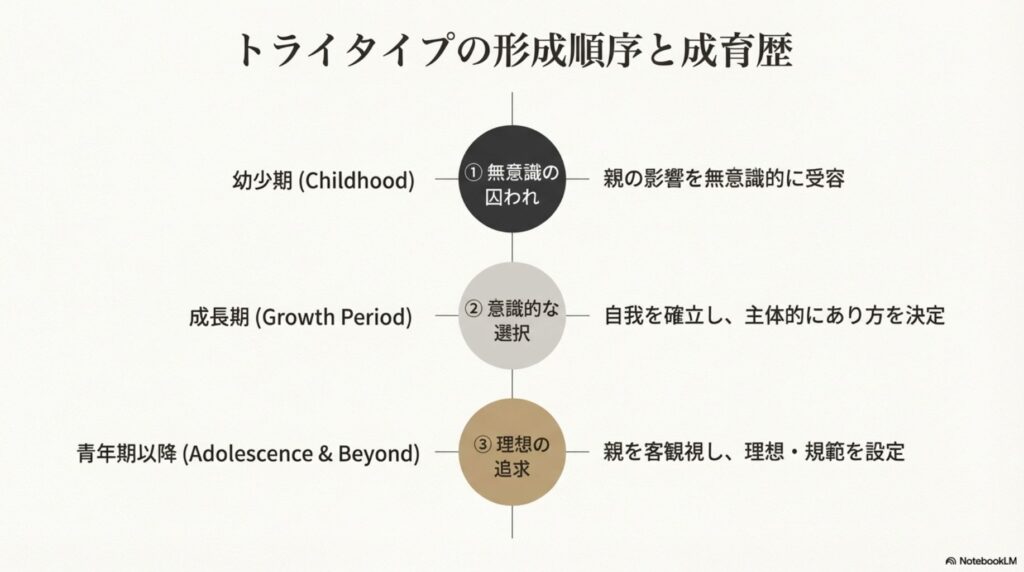

トライタイプの形成順序と成育歴|家庭環境から考える獲得プロセス

トライタイプの3つの層は、幼少期、成長期、青年期以降にそれぞれ形成されます。1番目の層は親の影響、2番目の層は自我確立、3番目の層は理想・規範の設定と関連しています。

トライタイプ①の形成は幼少期の受動的な獲得|親との関係性で身につく根源

私の考えでは、トライタイプは①②③の順番に身につくと考えています。

エニアグラムは家庭環境、特に親との関係性によって身につくとされますが、トライタイプも同様のプロセスを経ると捉えています。

トライタイプ①は親との関係で原初に身につける根源的なものであるため、囚われと言われるほどの深いものです。

自分と親との間の関係性で、幼少期には気がついたら受動的に身についてしまっているものと言えます。

この段階では、子供はまだ自我を確立しておらず、親からの影響を無意識的に受け入れる状態にあります。

そのため、トライタイプ①は本人にとって最も根深く、意識的にコントロールすることが難しい囚われとして機能します。

トライタイプ②の形成は主体的な自己決定|成長後の自我確立の段階

トライタイプ②は成長によりトライタイプ①の段階を過ぎた後に、主体的に親との関係性で自分のあり方や生き方を決めることで身につくと私は考えています。

この段階では、子供は徐々に自我を確立し始め、親の影響を受けつつも自分なりの判断や選択ができるようになります。

トライタイプ①が受動的に身についたものであるのに対し、トライタイプ②は能動的に獲得したものであるため、本人にとっては当たり前でフラットな感覚として経験されます。

親との関係の中で、自分はどうやって生きていこうかと理性的に考え、自分なりの生存戦略を意識的に選択することでトライタイプ②が形成されていきます。

トライタイプ③の形成は理想の設定|親を客観視することで生まれる規範意識

トライタイプ③はトライタイプ②の段階を過ぎた後に、親と比べて自分はどうなりたいのかという自分なりの理想や希望の姿として身についていくものだと私は考察しています。

この段階では、子供はさらに成長し、親を客観的に観察し評価できるようになります。

親の良い面を見て自分もそうなりたいと思う場合もあれば、親の欠点を見てそうはなりたくないと反面教師にする場合もあります。

いずれにせよ、トライタイプ③は親との比較の中で生まれる理想像や規範意識として形成されるものであり、本人にとってはまだ十分に達成できていない目標として経験されます。

トライタイプの形成プロセスと成育歴

| 段階 | トライタイプ① | トライタイプ② | トライタイプ③ |

| 形成時期 | 幼少期(自我確立前) | 成長期(自我確立中) | 青年期以降(自我確立後) |

| 親との関係 | 親の影響を無意識的に受容 | 親と向き合い自分のあり方を決定 | 親を客観視し理想を設定 |

| 心理的状態 | 生存のために適応 | 自己決定による戦略構築 | 反面教師または憧れの内面化 |

| 獲得の性質 | 受動的・無意識的 | 能動的・意識的 | 理想化・規範化 |

| 機能 | 行動原理・欲求の源 | アイデンティティーの核 | 目指すべき方向性 |

精神分析理論との共通点|イド・自我・超自我との対応関係

私はこの持論を思いついた後、精神分析の理論と構造が似ていることに気づきました。

精神分析は人の精神をイド、自我、超自我の三層構造で捉えます。

トライタイプ三層構造(TriEnnea Model)は、精神分析理論のイド(Id)、自我(Ego)、超自我(Superego)と構造的に類似しています。これは、トライタイプの三層が無意識的な欲求、理性的なアイデンティティー、規範意識という心理機能に対応していることを示しています。

トライタイプ①とイド|無意識的欲求と行動原理の対応

イドは下層にあり、無意識領域で欲求が生み出される場所です。

トライタイプ①は親との関係でまだ自我を確立する前に、無意識的・受動的に身についた囚われです。

その人の行動原理であり欲求ともいえるため、精神分析で言うイドと符合すると私は考えています。

イドが本能的な欲求を生み出す無意識の領域であるように、トライタイプ①もまた本人が意識的にコントロールできない根源的な囚われとして機能しています。

トライタイプ②と自我|理性的なアイデンティティーの確立

自我は中間層で、イドと超自我の調整役として理性で「私は~である」というアイデンティティー意識を持つ部分です。

トライタイプ②はトライタイプ①を無意識的・受動的に身につけた後、自分の自我を確立する段階として、理性をもって親と向き合い、自分はどうやって生きていこうかと考えることで身につきます。

精神分析における自我が現実原則に基づいて理性的に判断する機能を持つように、トライタイプ②もまた本人が意識的に選択し実行している部分であり、「私は~である」という明確なアイデンティティーとして経験されます。

トライタイプ③と超自我|規範意識と理想の内面化

超自我は上層で「~すべき」「~であるべき」といった規範を指示する意識です。

トライタイプ③はトライタイプ②を経て身につけた後、親をより客観的に見ることで形成されます。

親に対して肯定的であれ否定的であれ、自分はこうなりたいという理想や、逆にこうはなりたくないからこれを目指そうという意識、つまり精神分析的に言う超自我のように「~すべき」「~であるべき」といった、自我よりも視点が上の場所からの意識から身につくと私は考えています。

ただし、トライタイプ③と精神分析の超自我は必ずしも完全に一致しているわけではなく、類似点・共通点があるという認識で捉えています。

超自我が社会的規範や道徳律を内面化したものであるのに対し、トライタイプ③はより個人的な理想像や目指すべき姿として機能しており、構造的な類似性はあるものの同一ではないという点に注意が必要です。

各トライタイプに対する感情的反応の違い|肯定・フラット・理想の心理

トライタイプ①に対する感情は肯定と否定の両面性|褒められても素直に喜べない複雑さ

トライタイプ①は基本的に肯定的・否定的の両方の感情を抱きます。

囚われとしてやりたくないのにやってしまうという否定的な側面もあれば、自分の生存戦略の根幹であるため満たされることで喜びや安心感を感じる肯定的な側面もあります。

例えば、トライタイプ①に関することを褒められても、素直に受け入れて喜べない人が多いのではないでしょうか。

褒められて嬉しい気持ちはあるものの、囚われとして自分のためにやっていることでもあるため、複雑な感情を抱き素直に喜びにくいのではないかと私は考えています。

この感情は、トライタイプ①が無意識的な囚われであることの証左であり、本人にとっては切り離すことのできない自己の一部として経験されているためです。

トライタイプ②に対する感情は当たり前でフラット|やりたくてやっているだけという感覚

トライタイプ②は基本的に自分にとって当たり前でフラットな感情です。

自ら望んでやりたくてやっているので、当たり前の感覚に近いものがあります。

人から褒められても「当たり前のことを言ってるな」「別にやりたくてやってるだけ」といった感想を抱くのではないでしょうか。

これはトライタイプ②が意識的に選択している部分であり、本人にとっては特別なことではなく日常的に実行している行動だからです。

外から見ると目立って見える行動でも、本人にとっては自然で当然の選択であるため、特別な感情的反応を引き起こさないのだと私は捉えています。

トライタイプ②について人から褒められても、「別にやりたくてやってるだけだけど」といったフラットな感情に繋がりやすいと考えられます。

トライタイプ③に対する感情は基本的に肯定的|理想への憧れと自己評価の葛藤

トライタイプ③は基本的に肯定的な感情を持ちます。

自分の理想として追い求めている要素であるため、本人にとっては肯定的な要素に捉えやすいでしょう。

ただし、そのタイプ自体には肯定的に捉えていても、その理想に満たない自分という捉え方をしてしまうと、否定的になってしまうこともあると考えられます。

トライタイプ③は自分がまだ十分に達成できていないと感じている部分であるため、理想そのものへの憧れと、それに届かない現実の自分への不満という二つの側面が存在します。

しかし基本的には、自分が目指すべき方向性として肯定的に捉えられているものだと私は考えています。

トライタイプ③の部分について人から褒められることは嬉しいというポジティブな感情を抱きやすいと考えられ、「ありがとうございます」という素直な気持ちや「いえいえ、まだまだです」といった謙遜の感情に繋がりやすいと考えられます。

①を根源的な囚われの行動原理として、②を自分にとっての当たり前の意識として積極的に使い、③を自分に足りないものや自分なりに追い求めている理想としている、これらが一つに組み合わさった結果がトライタイプであると私は考えています。

トライタイプ①②③の基本的な違い

| 項目 | トライタイプ① | トライタイプ② | トライタイプ③ |

| 心理的性質 | 無意識の囚われ | 意識的な選択 | 自分に足りない要素の追求 |

| 感覚 | 気がついたらやってしまっている | 自分が好きでやりたくてやっている | なりたいけど足りないと感じる |

| 形成時期 | 幼少期 | 自我確立期 | 自我確立後の親を客観視できる時期 |

| 獲得方法 | 受動的・無意識的 | 能動的・意識的 | 理想化・規範化 |

| 精神分析対応 | イド(本能的欲求) | 自我(理性的判断) | 超自我(規範意識) |

| 感情的反応 | 肯定と否定の両面性(複雑) | 当たり前でフラット | 基本的に肯定的(憧れ) |

| 褒められた時 | 嬉しいが素直に受け取れない | 「別にやりたくてやってるだけ」 | 「ありがとうございます」「まだまだです」 |

| 自己認識 | 囚われ・コントロールできない | 当たり前・特別な努力不要 | 理想・まだ達成できていない |

実例から学ぶトライタイプ理論|271の三層構造を詳しく分析

私の理論構築方法は、基本的に自分に当てはまることを周りの人に当てはまるか検証していくことで持論を形成しています。

最初は私の271を考えることでうまく説明できたため、周りの人にも聞いて、実際にこの理論がうまく機能していると考えています。

そこで、実例として私の271を今までの話と絡めて解説していきます。

トライタイプ①のタイプ2|愛されるために尽くす無意識の囚われ

これまでの理論をまとめると、トライタイプ①は無意識的な囚われとして気がついたらやってしまっている、親との関係で幼少期に受動的に身についた根源的なもの、精神分析のイドに相当し行動原理・欲求の源、肯定と否定の両面の感情を抱く(褒められても素直に喜べない複雑さ)という特徴があります。

私の場合、トライタイプ①は相手に尽くすことで愛されようとするタイプ2で、タイプ2は幼少期に家庭内で父親に対して愛されるために母親的役割をすることで身につくとされているタイプです。

私の幼少期は、周りから言われて母親の代わりに父親の面倒を見るということが多くあり、母親的役割をやっていたので身についたと考えられます。

私の心理としては、人のために何かをするのは自分の無意識的な囚われであり、自然とやってしまっていることでもあり、また自分が必要とされている・愛されているという実感を得るためにやっているという側面もあります。

そのため、仮に自分が相手に対してやってあげた行動に「ありがとう」と感謝されたり「人のために動いていてすごいですね」と褒められることは嬉しくもあり、しかし自分のためにやっている側面もあるため、素直に受け取りづらいという心理があります。

トライタイプ②のタイプ7|ポジティブ思考という意識的な生存戦略

トライタイプ②は意識的に選択し自分が好きでやりたくてやっている、成長後に主体的に親と向き合い自分のあり方を決めることで身につく、精神分析の自我に相当し理性的なアイデンティティー、当たり前でフラットな感情(人から見ると目立つが本人には普通)という特徴があります。

私の場合、トライタイプ②は物事をポジティブに考えていくタイプ7で、タイプ7は親が過干渉または無関心で、自分のことは自分で楽しく考えて心の空虚さを埋めて面倒を見るという心理でなると考えられます。

私の場合は、トライタイプ①の幼少期に受動的にタイプ2の父親の面倒を見ていた段階を過ぎ、自我を確立していく段階で、面倒を見なければいけない父親は私が望んでいる何かをしてくれるわけでもなく、母親も私への関心がなかったとは言わないが積極的に関わってくるタイプではなかったこともあり、私は自分のことは自分でポジティブな考えをして心を満たし面倒を見ていくことを決めたという風に、当時の自分のことを振り返れば言えると思います。

私にとってタイプ7のポジティブに考え楽しむことは自分のために自らやっていることなので、人から「ポジティブですごいですね」ともし褒められても、「別にやりたくてやってるだけだけど」という反応になります。

トライタイプ③のタイプ1|完璧さを求める理想としての超自我

トライタイプ③は「理想として追い求めているがまだ足りない・できていない」と感じる、「親を客観的に見てこうなりたい、こうはなりたくない」という意識から形成、精神分析の超自我に類似し「~すべき」という規範意識、基本的に肯定的な感情(ただし理想に届かない自分には否定的になることも)という特徴があります。

私のトライタイプ③はタイプ1で、タイプ1は父親的存在の頼りなさや不甲斐なさなどの欠点を反面教師にして完璧主義が身につくとされます。

私の場合はトライタイプ②のタイプ7を身につけて自我が確立した後に、客観的に両親を見れるようになったあとに、私に対して無関心で関わる気や理解する気もほとんど見られない父親に対して、こうはなりたくないという反面教師的な心理が働いた結果、自分なりの完璧な理想を持つようになりタイプ1が身についたと考えられます。

「こうはなりたくない」というのは逆に言えば「あのようになりたい」という理想を持つことであり、私の場合は自分なりの完璧な存在になりたいという心理がトライタイプ③をタイプ1にしたと考えられます。

私の場合はトライタイプ①のタイプ2の愛されるため人のために動くのは無意識的にやってしまう囚われのレベル、トライタイプ②のタイプ7の物事をポジティブに考えるは意識的にやっている自発的なレベル、トライタイプ③のタイプ1の自分なりの完璧さを求めるのは自分なりの理想像として追い求めているものという説明ができます。

私の271を目的・手段・理想の観点から整理すると、トライタイプ①のタイプ2「人のために尽くすことで愛される」という根源的な欲求が私の人生の目的であり、それを実現するためにトライタイプ②のタイプ7「ポジティブに考え楽しむこと」を意識的な手段として選択し、最終的にはトライタイプ③のタイプ1「自分なりの完璧な存在になる」という理想の目標を達成することを目指しているという構造になります。

つまり、愛されるために人に尽くすという無意識の囚われ(目的)を、ポジティブな姿勢で実行する(手段)ことで、最終的には完璧な自分になりたい(理想)という一貫した心理的プロセスが、私の271というトライタイプを形成していると捉えることができます。

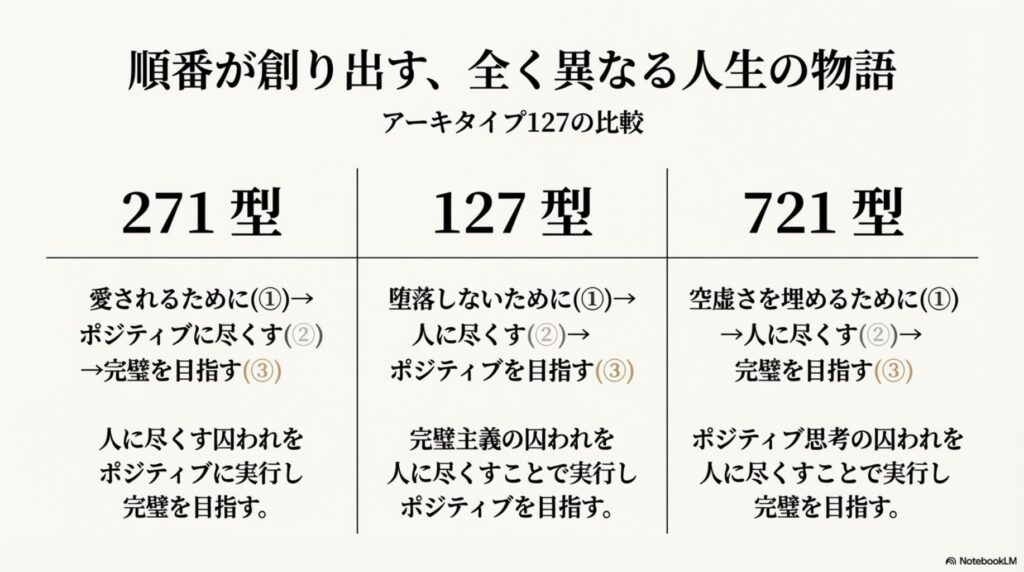

同じアーキタイプでも順番で異なる心理構造|127の6パターンを徹底比較

トライタイプの組み合わせの解説は曖昧だと個人的には感じています。

特に同じアーキタイプの組み合わせ(例:127・172・217・271・712・721)の解説が曖昧で判別しにくいと感じるため、ここでは独自の視点から判別しやすくすることを試みます。

私の271であるアーキタイプ127を例に、それぞれの順番がどのような心理構造の違いを生むのかを、目的・手段・理想という機能的関係性の観点から簡潔に考察していきます。

同じ三つの数字を持っていても、それが①(目的)なのか②(手段)なのか③(理想)なのかによって、人生の心理的プロセスは根本的に異なってきます。

トライタイプの順番が変わるだけで、人生の物語(ストーリーライン)は全く異なります。この図は、271型、127型、721型における、根源的な囚われ、実行手段、目標とする理想の違いを示しています。

271型|人に尽くす囚われをポジティブに実行し完璧を目指す

271の場合、タイプ2の愛されるために人に尽くすという無意識的な行動原理をベースに、タイプ7のポジティブな自分を意識的にすることで、タイプ1の完璧な自分になるという理想を目指す構造になります。

この型の人は、人のために動くことが自然な囚われとして存在し、それを明るくポジティブに実行しながら、最終的には自分なりの完璧さを追求していくという心理プロセスを持ちます。

目的・手段・理想の観点から見ると、①のタイプ2「人のために尽くすことで愛される」という根源的な欲求(目的)を、②のタイプ7「ポジティブな自分でいること」という意識的な方法(手段)で実現し、③のタイプ1「完璧な自分」という最終的な到達点(理想)を目指すという一貫した心理構造を持っていると言えます。

つまり、愛されるために人に尽くすという無意識の囚われ(目的)を、ポジティブな姿勢で実行する(手段)ことで、最終的には完璧な自分になりたい(理想)という心理的プロセスです。

217型|人に尽くす囚われを完璧主義で実行しポジティブを目指す

217の場合、タイプ2の愛されるために人に尽くすという無意識的な行動原理をベースに、タイプ1の完璧主義を意識的にすることで、タイプ7のポジティブな自分という理想を目指す構造になります。

この型の人は、人のために動くことが囚われとしてありながら、それを完璧にやり遂げることを意識的に選択し、最終的には心から楽しくポジティブでいられる自分を理想として追求していきます。

目的・手段・理想の観点から見ると、①のタイプ2「人のために尽くすことで愛される」という根源的な欲求(目的)を、②のタイプ1「完璧主義で理想を高く持つこと」という意識的な方法(手段)で実現し、③のタイプ7「ポジティブで心が満たされた自分」という最終的な到達点(理想)を目指すという心理構造を持っていると言えます。

つまり、愛されるために人に尽くすという無意識の囚われ(目的)を、完璧にやり遂げる姿勢で実行する(手段)ことで、最終的にはポジティブでいられる自分になりたい(理想)という心理的プロセスです。

127型|完璧主義の囚われを人に尽くすことで実行しポジティブを目指す

127の場合、タイプ1の堕落しないために完璧主義になるという無意識的な行動原理をベースに、タイプ2の人のために尽くすことを意識的にすることで、タイプ7のポジティブな自分になるという理想を目指す構造になります。

この型の人は、完璧さを求めることが根源的な囚われとしてあり、それを人に尽くすという形で意識的に実行しながら、最終的にはポジティブでいられる自分を理想として追求していきます。

目的・手段・理想の観点から見ると、①のタイプ1「堕落せず完璧であること」という根源的な欲求(目的)を、②のタイプ2「人のために尽くすこと」という意識的な方法(手段)で実現し、③のタイプ7「ポジティブで心が満たされた自分」という最終的な到達点(理想)を目指すという心理構造を持っていると言えます。

つまり、堕落しないために完璧でありたいという無意識の囚われ(目的)を、人に尽くすという形で実行する(手段)ことで、最終的にはポジティブでいられる自分になりたい(理想)という心理的プロセスです。

172型|完璧主義の囚われをポジティブに実行し人に尽くすことを目指す

172の場合、タイプ1の堕落しないために完璧主義になるという無意識的な行動原理をベースに、タイプ7のポジティブな自分を意識的にすることで、タイプ2の人のために尽くせる自分という理想を目指す構造になります。

この型の人は、完璧さへの囚われがありながら、それをポジティブな姿勢で意識的に実行し、最終的には他者に尽くすことができる自分を理想として追求していきます。

目的・手段・理想の観点から見ると、①のタイプ1「堕落せず完璧であること」という根源的な欲求(目的)を、②のタイプ7「ポジティブに考え楽しむこと」という意識的な方法(手段)で実現し、③のタイプ2「人のために尽くせる優しい自分」という最終的な到達点(理想)を目指すという心理構造を持っていると言えます。

つまり、堕落しないために完璧でありたいという無意識の囚われ(目的)を、ポジティブな姿勢で実行する(手段)ことで、最終的には他者に尽くすことができる存在になりたい(理想)という心理的プロセスです。

712型|ポジティブ思考の囚われを完璧主義で実行し人に尽くすことを目指す

712の場合、タイプ7の心の空虚さを埋めるためにポジティブに考えることを無意識的な行動原理にして、タイプ1の完璧主義を意識的にすることで、タイプ2の人に尽くせる自分という理想を目指す構造になります。

この型の人は、心の空虚さを埋めるためにポジティブに考えることが無意識の囚われとしてあり、それを完璧にやり遂げるという形で意識的に実行しながら、最終的には他者に貢献できる自分を理想として追求していきます。

目的・手段・理想の観点から見ると、①のタイプ7「心の空虚さを埋めるためにポジティブでいること」という根源的な欲求(目的)を、②のタイプ1「完璧主義で高潔な理想を高く持つ」という意識的な方法(手段)で実現し、③のタイプ2「人のために尽くせる優しい自分」という最終的な到達点(理想)を目指すという心理構造を持っていると言えます。

つまり、心の空虚さを埋めるためにポジティブでいたいという無意識の囚われ(目的)を、完璧にやり遂げる姿勢で実行する(手段)ことで、最終的には他者に愛され必要とされる存在になりたい(理想)という心理的プロセスです。

721型|ポジティブ思考の囚われを人に尽くすことで実行し完璧を目指す

721の場合、タイプ7の心の空虚さを埋めるためにポジティブに考えることを無意識的な行動原理にして、タイプ2の人のために尽くすことを意識的にすることで、タイプ1の完璧な自分になるという理想を目指す構造になります。

この型の人は、ポジティブ思考が根源的な囚われとしてあり、それを人に尽くすという形で意識的に実行しながら、最終的には自分なりの完璧さを達成することを理想として追求していきます。

目的・手段・理想の観点から見ると、①のタイプ7「心の空虚さを埋めるためにポジティブでいること」という根源的な欲求(目的)を、②のタイプ2「人のために尽くすこと」という意識的な方法(手段)で実現し、③のタイプ1「完璧な自分」という最終的な到達点(理想)を目指すという一貫した心理構造を持っていると言えます。

つまり、心の空虚さを埋めるためにポジティブでいたいという無意識の囚われ(目的)を、人に尽くすという形で実行する(手段)ことで、最終的には自分なりの完璧な存在になりたい(理想)という心理的プロセスです。

アーキタイプ127の6パターン比較

| トライタイプ | ①(囚われ・目的) | ②(意識的選択・手段) | ③(理想・目標) | 心理構造の特徴 | 目的→手段→理想の流れ |

|---|---|---|---|---|---|

| 271 | タイプ2(人に尽くす) | タイプ7(ポジティブ) | タイプ1(完璧) | 人に尽くす囚われをポジティブに実行し完璧を目指す | 愛されるために→ポジティブに尽くすことで→完璧な自分を目指す |

| 217 | タイプ2(人に尽くす) | タイプ1(完璧主義) | タイプ7(ポジティブ) | 人に尽くす囚われを完璧主義で実行しポジティブを目指す | 愛されるために→完璧に尽くすことで→ポジティブな自分を目指す |

| 127 | タイプ1(完璧主義) | タイプ2(人に尽くす) | タイプ7(ポジティブ) | 完璧主義の囚われを人に尽くすことで実行しポジティブを目指す | 堕落しないために→人に尽くすことで→ポジティブな自分を目指す |

| 172 | タイプ1(完璧主義) | タイプ7(ポジティブ) | タイプ2(人に尽くす) | 完璧主義の囚われをポジティブに実行し人に尽くすことを目指す | 堕落しないために→ポジティブでいることで→人に尽くせる自分を目指す |

| 712 | タイプ7(ポジティブ) | タイプ1(完璧主義) | タイプ2(人に尽くす) | ポジティブ思考の囚われを完璧主義で実行し人に尽くすことを目指す | 心の空虚さを埋めるために→完璧にポジティブでいることで→人に尽くせる自分を目指す |

| 721 | タイプ7(ポジティブ) | タイプ2(人に尽くす) | タイプ1(完璧) | ポジティブ思考の囚われを人に尽くすことで実行し完璧を目指す | 心の空虚さを埋めるために→人に尽くすことで→完璧な自分を目指す |

トライタイプを特定する実践的な方法

トライタイプの順番を特定するには、「褒められた時の感情的反応」と「成育歴(幼少期、成長期、青年期以降)からの推測」という2つの方法が有効です。どちらの層が自分の核となる部分かを特定できます。

各タイプへの褒め言葉の例と感情的反応パターン

今までの持論からトライタイプを特定する方法をいくつか考えていきます。

まず比較的考えやすいのは、褒め言葉を言われた時に、複雑な気持ちになるのが最も強いのがトライタイプ①、自分にとって当たり前で特に何とも思わないのがトライタイプ②、頑張ってやっている・目指しているから嬉しいと思いつつも、まだまだ至らないというような謙遜の気持ちも生まれるのがトライタイプ③という違いです。

褒め言葉(肯定的な言葉)の例として考えられるのは

- タイプ1「完璧主義が好きなんですね」

- タイプ2「人のために動くことが好きなんですね」

- タイプ3「物事を成し遂げて認められるのが好きなんですね」

- タイプ4「みんなと違ってすごく特別なことが好きなんですね」

- タイプ5「知識を豊富に得ることが好きなんですね」

- タイプ6「勤勉で真面目でいることが好きなんですね」

- タイプ7「ポジティブでいることが好きなんですね」

- タイプ8「人に支配されずに戦い続けるのが好きなんですね」

- タイプ9「穏やかで控えめな平和主義が好きなんですね」

といったものです。

これはあくまで一例ですが、それぞれトライタイプ①②③に当てはめて考えると、自分のトライタイプの順番がわかりやすいかもしれません。

トライタイプ①の褒め言葉には複雑な感情を抱き、トライタイプ②の褒め言葉には当たり前という感覚を抱き、トライタイプ③の褒め言葉には嬉しさと謙遜の両方を感じるという違いが、トライタイプを特定する際の重要な手がかりになると私は考えています。

親との関係性から形成時期を推測する方法

また、親との関係性で最初に受動的に身に付いたのがトライタイプ①、自我が芽生え親との関係性の中で二番目に自主的に考え身に付けたのがトライタイプ②、自我確立後に最後に親を客観的に見て身に付いたのがトライタイプ③ということも一つの考え方になるでしょう。

この形成順序を理解することで、自分の成育歴を振り返りながらトライタイプを特定することが可能になります。

幼少期にどのような行動パターンを無意識的に身につけたか、成長過程でどのような生存戦略を意識的に選択したか、そして親を客観視できるようになった後にどのような理想を持つようになったかという三つの視点から自己分析を行うことで、より正確に自分のトライタイプを理解できると私は考えています。

まとめ|トライタイプの順番が示す自己理解の新しい視点

本稿では、トライタイプをトライタイプ①②③という三層構造で捉え、それぞれが無意識の囚われ、意識的な選択、理想の追求という異なる性質を持つことを示しました。

さらに、精神分析理論のイド・自我・超自我との対応関係を通じて、トライタイプがいかに深層的な自己理解のツールとなり得るかを考察しました。

加えて、トライタイプ①②③が目的・手段・理想という機能的関係性を持つという新しい視点を提示し、トライタイプが単なる三つの数字の羅列ではなく、一貫した心理的プロセスを形成していることを明らかにしました。

トライタイプの順番は単なる順位づけではなく、それぞれが異なる心理的層に対応しており、形成された時期も感情的な反応も異なります。

トライタイプ①は幼少期に受動的に身につけた無意識の囚われであり人生の根本的な目的、トライタイプ②は自我確立の段階で意識的に選択した生存戦略であり目的を実現するための手段、トライタイプ③は親を客観視できるようになった後に形成された理想像であり最終的に目指す到達点です。

また、同じアーキタイプ(例:127)でも順番が異なれば心理構造は大きく変わります。271は人に尽くす囚われをポジティブに実行し完璧を目指す(愛されるために→ポジティブさを通して尽くす→完璧な自分になる)のに対し、127は完璧主義の囚われを人に尽くすことで実行しポジティブを目指す(堕落しないために→人に尽くす→ポジティブな自分になる)という具合に、トライタイプ①②③の配置によって人生の心理的プロセスが根本的に異なってきます。

トライタイプを探す際には、トライタイプ①は自分に足りているものではなく囚われ、トライタイプ②は囚われや理想ではなく当たり前にやっていること、トライタイプ③は足りていると思うものではなく理想という判別基準を使うことで、より正確な自己診断が可能になります。

この理論を理解することで、自分のトライタイプがなぜその順番なのか、それぞれのタイプに対してなぜ異なる感情を抱くのかが明確になり、より深い自己理解につながると私は考えています。

褒め言葉への感情的反応や成育歴との関連を手がかりに、自分のトライタイプを正確に特定することで、エニアグラムをより実践的な自己分析ツールとして活用できるでしょう。

最後に改めて強調しますが、本記事で展開した理論は公式のトライタイプ理論ではなく、私個人の観察と体験から導き出した独自の解釈です。

トライタイプ①②③が無意識・意識・理想という三層構造をなすという考え方、目的・手段・理想という機能的関係性、精神分析理論との対応関係、形成順序と成育歴の関連性などは、すべて私なりの仮説であり、学術的に証明されたものではありません。

しかし、この視点が自分自身のトライタイプを理解する際の一つの補助線となり、「なぜこの順番なのか」「なぜこのタイプに対してこういう感情を抱くのか」「自分の人生の心理的プロセスはどのような構造になっているのか」という疑問に対する納得感を提供できるのであれば、一つの有用な解釈モデルとして機能すると考えています。

この理論が、エニアグラムやトライタイプをより深く理解する一助となれば幸いです。

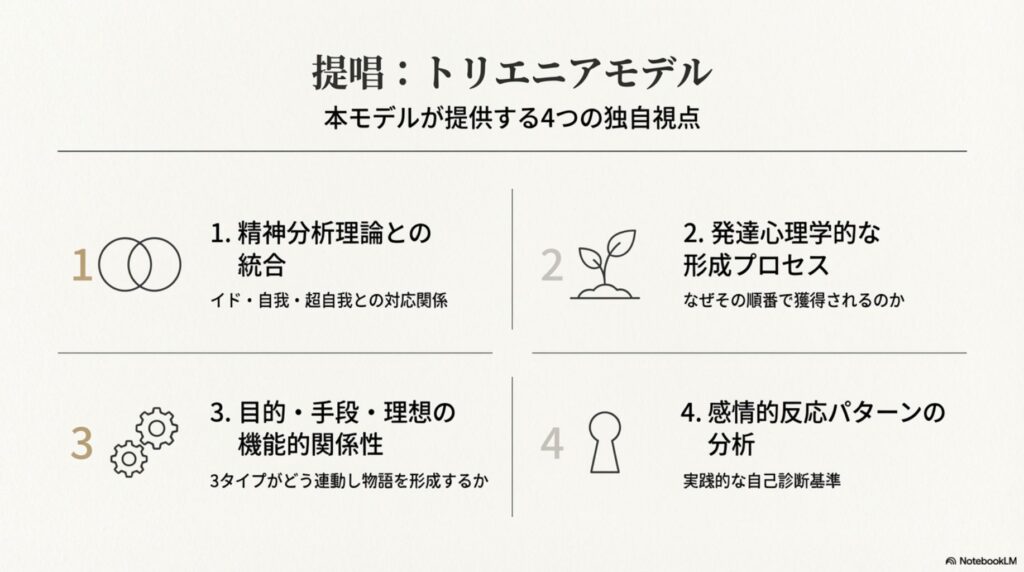

補足:本サイトが提唱する「トリエニアモデル」とは?

トライタイプから着想を得た「トリエニアモデル」は、1.精神分析との統合、2.発達心理学的な形成プロセス、3.目的・手段・理想の関係性、4.感情的反応パターンによる実践的な分析、という4つの視点を提供します。

本記事では、3つのセンター(ヘッド・ハート・ガッツ)から選ばれたタイプの組み合わせについて、「① 無意識の囚われ」「② 意識的な選択」「③ 理想の追求」という三層構造を独自の視点から解説してきました。

ここでは、当サイトがこの独自解釈をさらに発展・体系化した「トリエニアモデル」について、その位置づけと公式理論との関係を説明します。

トリエニアモデルの位置づけ

出発点としてのTritype®

本記事および当サイトの「トリエニアモデル」は、Katherine Chernick Fauvre氏が創造・開発された「Tritype®」という27ポイント性格システムの基本概念――「3つのセンター(ヘッド・ハート・ガッツ)からそれぞれ1タイプずつ選び、3つの数字で性格を記述する」という枠組みを参照しています。

Tritype®は実証研究に基づく体系的な公式理論であり、エニアグラム研究において重要な貢献をしている理論です。

当サイトの「トリエニアモデル」は、Tritype®の基本的な枠組みを出発点としながらも、その解釈方法において独自の発展を遂げています。

トリエニアモデルの独自性

1. 精神分析理論との統合

トリエニアモデルでは、3つのタイプを精神分析理論の三層構造と対応させて解釈します:

- ① 無意識の囚われ ⇔ イド(本能的欲求・行動原理)

- ② 意識的な選択 ⇔ 自我(理性的判断・アイデンティティ)

- ③ 理想の追求 ⇔ 超自我(規範意識・理想像)

この対応関係は、当サイト運営者が独自に構築した仮説です。

2. 発達心理学的な形成プロセス

トリエニアモデルでは、3つのタイプが時系列的に形成されると考えます。

| 段階 | タイプ | 形成時期 | 獲得方法 |

| ① | 無意識の囚われ | 幼少期(自我確立前) | 親との関係で受動的に獲得 |

| ② | 意識的な選択 | 成長期(自我確立期) | 主体的に生存戦略を選択 |

| ③ | 理想の追求 | 青年期以降(親の客観視後) | 理想・規範として内面化 |

この発達段階に基づく形成プロセスの視点は、当サイト独自の考察です。

3. 目的・手段・理想の機能的関係性

トリエニアモデルでは、3つのタイプは単なる並列ではなく、機能的な関係性を持つと捉えます:

- ① = 目的(何のために生きているのか)

- ② = 手段(どうやって生きているのか)

- ③ = 理想(何を目指しているのか)

この3つが連動して、一つの人生の物語を形成するという解釈は、当サイト独自のものです。

例:トリエニア「2-7-1」

- ① タイプ2「愛されるために人に尽くす」(目的)

- ② タイプ7「ポジティブに楽しく実行する」(手段)

- ③ タイプ1「完璧な自分を目指す」(理想)

→ 「愛されたい」という根源的欲求を、「明るく楽しく」という方法で実現し、「完璧な自分」という理想に到達しようとする――これが一つの物語として統合される

4. 感情的反応パターンの独自分析

トリエニアモデルでは、各層に対して異なる感情的反応があると考えます

- ① 無意識の囚われ → 肯定と否定の両面(褒められても複雑な気持ち)

- ② 意識的な選択 → 当たり前でフラット(やりたくてやっている)

- ③ 理想の追求 → 基本的に肯定的(憧れだがまだ足りない)

この感情的反応パターンによる判別方法は、当サイト独自のアプローチです。

「トリエニア(TriEnnea)」という名称について

当サイトでは、この独自の解釈体系を表現するために、「トリエニア(TriEnnea)」という名称を採用しています。

- 「Tri(3)」 = 3つの

- 「Ennea(エニアグラム)」 = エニアグラムのタイプ

- 「Trinity(三位一体)」 = 3つが統合されて一つの性格を形成する

この名称は、3つのタイプが「一つの人生の物語」として三位一体に統合されるという当サイトの独自コンセプトを表現しています。

重要な法的・倫理的注意事項

商標権の尊重について

- 「Tritype®」「トライタイプ」は、Katherine Chernick Fauvre氏によって創造・開発された27ポイント性格システムであり、米国における登録商標です。

- 当サイトは同氏の先駆的な業績と商標権を深く尊重しています。

- 本記事および「トリエニアモデル」は、Tritype®の基本概念を参照していますが、同氏の公式理論・公式組織とは一切の公式な関係はありません。

- 当サイトは同氏の商標権を侵害する意図は全くなく、あくまで独自の解釈・研究として展開しています。

本記事・モデルの性質について

- 本記事の内容は、公式Tritype®の見解ではありません。 Tritype®についての正確な情報は、Katherine Fauvre氏の公式サイトや公式出版物をご参照ください。

- 「トリエニアモデル」は当サイト(ruikei.net)が独自に構築した解釈体系であり、特に以下の要素は当サイト独自の仮説です:

- 「無意識・意識・理想」という三層構造の解釈

- 精神分析理論(イド・自我・超自我)との対応関係

- 発達段階に基づく時系列的形成プロセス

- 「目的・手段・理想」という機能的関係性

- 感情的反応パターンによる判別方法

- 本理論は学術的な実証研究に基づくものではなく、運営者個人の観察と体験から導き出した独自の仮説・解釈です。

- 本理論の正当性・有効性について、科学的な保証はありません。

- 性格分析はあくまで自己理解のためのツールであり、医学的診断や専門的カウンセリングの代替とはなりません。

公式理論をお求めの方へ

公式のTritype®理論について学びたい方、公式の診断やセッションを受けたい方は、Katherine Chernick Fauvre氏の公式リソースをご参照ください。

当サイトは公式理論の代替や公式サービスの提供を意図するものではありません。

このトリエニアモデルを提唱する意図

当サイトがこの独自の解釈体系を提唱する理由は、既存の優れた概念を出発点としながら、精神分析や発達心理学といった別領域の知見と統合することで、より深い自己理解のツールを提供したいと考えたからです。

Tritype®という基本的な枠組みの上に、「なぜその順番なのか」「どうやって形成されたのか」「3つはどう繋がっているのか」という問いへの独自の答えを重ねることで、単なるタイプの羅列ではなく、「自分という物語の主人公」を理解するための新しい視点を提供することを目指しています。

これはあくまで一つの解釈の可能性であり、絶対的な正解ではありません。

しかし、この視点が少しでもあなたの自己理解の助けになれば幸いです。

今後の展望

今後も当サイトでは、この「トリエニアモデル」の視点で、エニアグラムの奥深さをさらに探求していきます。

また、このモデルを用いた個別分析サービスも提供予定です。

ご自身のトリエニアを深く知りたい方は、ぜひトリエニア分析セッション(開始次第公開)のページもご覧ください。

著者プロフィール:まさなー

人間科学科心理学専攻を修了し、人間学士の学位を取得。

日本心理学会認定心理士資格を保持しています。

現在は、児童の発達支援に携わる心理的専門職として、子どもや保護者への対人援助の現場に従事しています。

あわせて、ネット上での個別相談やコミュニティ運用を通じて、多様な思考傾向・対人パターンを持つ人々と継続的に向き合ってきました。

こうした実務経験と心理学の知見を基盤に、理論名や分類結果そのものを目的とせず、対話の一貫性・説明可能性・再検討可能性を重視した分析を行っています。

当サイトでは、ユング心理学を源流とする類型論やエニアグラム系理論などを参考枠組みとしつつ、現場での観察・対話・考察を通じて体系化した独自理論

「Neo16」「Type256」「トリエニア」 を用いて、個人の思考・感情・行動パターンを構造として丁寧に読み解いています。

これらの分析は、公式診断や認定制度に基づくものではなく、自己理解・他者理解を深めるための思考整理ツールとして提供しています。

類型を「人を決めつけるための枠組み」ではなく、人生の選択や対人関係を見直すための視点として活用することを目的に、実用性と再解釈可能性を重視した類型考察を発信しています。

【類型プロフィール】

- MBTI:ENFJ

- ソシオニクス:Si-ESE(C)

- エニアグラム:2w3

- トライタイプ:271

- 生得本能:Sx/Sp

- サイコソフィア:LEVF

- アマトリカ:EFSA

【SNS】

➡Twitter(X)はこちら

コメント